第3話 – どこか遠い場所から

孤独なとき、人間はまことの自分自身を感じる

トルストイ(1828~1906)

前章までのあらすじ

プライベートでは純から去られ、仕事では部長の野津よりプロジェクトのリーダー降格を通達される横井。更には部下の田中は2日間の無断欠勤を続けていた。

横井は田中の家に訪れ、また出社してくるように促す。

そこで彼とのやりとり(意図せず一緒に映画を観たり)を重ねていくうちに、 はじめて横井は「自分のこと」を振り返るようになる。

──そして、僕もそうやって、誰かに手を差し伸べられるような人間に変わりたいと思った。

田中が自分らしく振舞えるために、僕に何ができるだろう? そして、純のためにできることは何だろう? 僕は彼らの何を見てきて、何が見えていなかったのだろう。田中らしさ。純らしさ。そして何より僕らしさ――。

1

季節の移ろいに明確な境目は無いが、少なくともこの一か月で本格的な「夏」に入ったように感じる。それは背中に貼りつくYシャツの重みや、駅前を行き交う人々の、不快を通り越しやや苦渋にも見える表情からも窺うことができた。

純がマンションを出ていってから、一か月が経過した。

横井の恋人。文房具会社に勤めており、サバサバとした性格ながらも人望は厚く、仕事も速いキャリアウーマン。しかし家(横井の前)ではそのスイッチが切れ、片付けも疎かにするなど、ズボラな一面も見せる。

純の荷物が運び去られた部屋は、まるで精彩さを欠いたスケッチ画のようで、冷蔵庫やダイニングテーブルといった大型の家具は残されているものの、それらの輪郭はどこか頼りなく、手で触れれば立ちどころに姿を消してしまいそうにも思える。

純とは、たまにメッセージのやり取りはあるものの、改めて顔を合わせることはおろか、電話で会話することも無い。彼女の存在を想起させるものは、かろうじて本棚の横にあるモンステラの鉢だけだった。

家を出る間際、ほとんど条件反射のようになったメールの確認をする。今日も、彼女からのメールは無い。

2

「横井さん」

不意に声をかけられ、パソコンの画面から目を上げると、伊藤が席を立って横井の元に近づいてきた。

「メディア企画開発部一課」マネージャー。

この春に昇格したばかりで、自身もこれまでの業務とのギャップに戸惑いつつも、新規企画立ち上げに向けて部下たちと協力し、奔走している。

「人の気持ちを察することに長けている」とは本人の談。年下の恋人・純との結婚も考え始めている。

「ん、どうした?」

「これ、新プロジェクトの進捗状況です」

そういって、伊藤はA4サイズで15枚ほどの資料を差し出した。

「メディア企画開発部一課」アシスタントディレクター。横井の部下。横井を慕っている。自称「猪突猛進型」で、考えるよりまず先に行動する。喜怒哀楽の表現が豊かで、それが長所でもあり、時には短所にもなると横井は考えている。

「お、ありがとう」

僕は資料を受け取ると、「別にプリントアウトしなくても、メールに添付して送ってくれたらいいのに」と付け加えた。

「そんなの、すぐ近くにいるのに、なんか変じゃないですか」

伊藤はすこしだけ笑いながら、そしてすこしだけ抗議するように、そう言った。

「どうなの、進捗状況は」

僕は資料に目を落としながら、尋ねた。──もちろん、例の新プロジェクトの件についてだ。

「そうですね…」

彼女はそこで、言葉をとめた。僕が伊藤を見上げると、それに合わせるように「おおむね順調です」と付け加えるように答えた。

「そのレポートの後半、田中君が作成したんですよ。井田さんもすごく褒めてました」

「へえ」

僕は少し以外に驚きながら、レポートの後半をパラパラとめくる。──たしかに、良く整理されたレポートになっていそうだ。ふと、田中が井田に褒められて、はにかんでいる表情を思い浮かべた。

そういえば、一か月前の田中の部屋での出来事以来、僕は田中とよく映画の話をするようになった。

とはいっても、僕はあまり映画に詳しくないため、毎週末に田中にお薦め作品をいくつかピックアップしてもらい、月曜日にその感想を軽く共有する、といった感じだ。

純が居なくなってから僕は週末の時間を持て余すようになり、それで映画で気を紛らわせる習慣を持つようになったのだ。そして、田中の映画のセレクトはなかなかのものだった。

伊藤が席に戻った後、再び僕はレポートに目を落とし、田中の提案パートをじっくり読んでみた。

確かによくできている。ただのアイデアに終わらず、根拠となる数字も示し、見通しもそれなりに立てられていた。2年目の社員としては上出来だろう。

いつの間に、彼はこんな提案書を書けるようになっていたのだろうか。

3

人事部の宮原が訪ねてきたのは、午後1時過ぎだった。

人事部所属。仕事の処理能力は高いが、本人のモチベーションは低い。おとなしい性格ゆえ、頼まれると断ることができない。

宮原はA4サイズの資料を差し出した。午前中に伊藤からもらった資料より、少し厚みがある。20枚ほどあるだろうか。

「9月に入ると評価面談をしていただきますので、マニュアルを持ってきました。以前、新任マネージャー研修のときにもお渡ししたと思いますが、改めて目を通しておいてください」

確かに、受け取ったマニュアルは見たことがあるような気がした。しかし、そのときの研修の内容はほとんど覚えていないし、マニュアルもデスクの引き出しの奥に仕舞ったままだ。

こうやって人事部が持ってくるところを見ると、ほとんどの新任マネージャーがそんな状態なのかもしれない。

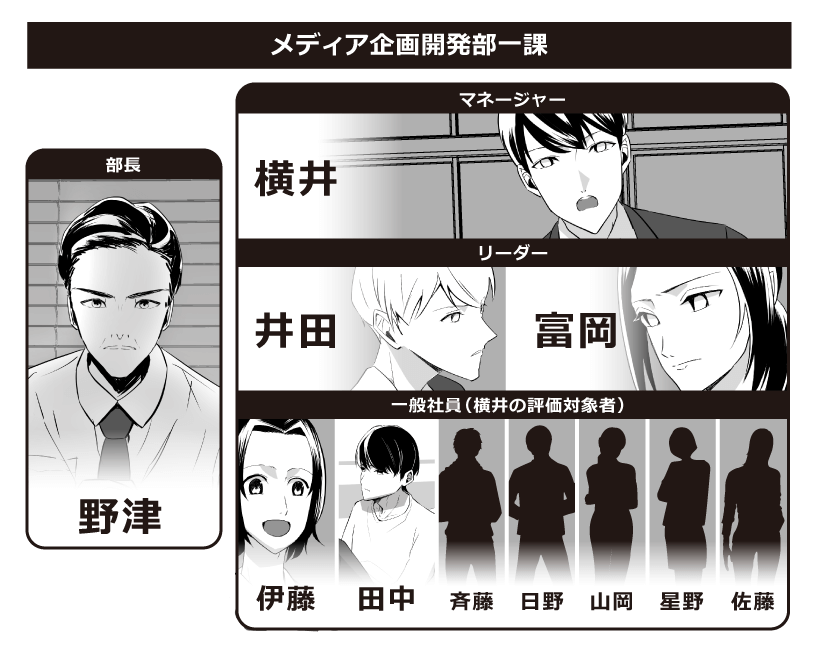

「マニュアルは、社内LANの掲示板にも掲載されていますので、今後はそちらで変更点などを確認してください。それから、今回の横井さんの評価対象者は、メディア企画開発部一課の田中さん、伊藤さん、齋藤さん、日野さん、山岡さん、神林さん、佐藤さんの七名です。リーダー職の井田さん、富岡さんに関しては野津部長が直接担当することになっています」

「メディア企画開発部一課」部長。

ウィットに富んだ冗談を言い、しかるべき場所では冷静な一面も見せる、横井から見る「理想の上司」。

学生時代にラグビーをたしなんでおり、今でも体系は維持している。

「わかりました」

僕は付箋を一枚取り出し、宮原から伝えられた評価対象者の名前を書いて、マニュアルの表紙に貼った。

宮原は続けた。

「今日の夕方までに、人事部のトヤマからメールが届きます。そこにエクセルのフォーマットが添付されていますから、まず、そこにスケジュールを入力してトヤマ宛に返信してください」

「トヤマさん?」

「はい、トヤマです。トヤマ人事部長」宮原は肩書をつけて言い直した。

「──ああ、外山部長」

人事部 部長。もともと大手出版会社の人事部で働いていたが、3年前にワークカラット社に中途入社した。

あまり周囲の人間とはつるまず、一人でいることが多い。周囲の人間からは「真面目でやや融通が利かない」という評価を受けることが多いが、人事部内のメンバーからは信頼が厚い。哲学・心理学に詳しく、独自の組織論を持っている。

僕は人事部の部長を務める、やや目つきが悪くて口髭を生やした、いかつい風格の人物を思い出した。一年前に転職してこの会社にやってきた男性だ。直接話したことはまだ一度もない。

「わかりました。しっかりマニュアルを読み直して、きっちりやります」

僕がそう伝えると、宮原は「ありがとうございます」と慇懃に頭を下げた後、付け加えた。

「新任マネージャーの指導は外山部長が行うことになっていますので、もし不明な点があれば、部長に直接問い合わせてください」

そう言って、宮原は「何か質問は」と言うように無言で僕の顔を見た。そして、僕が「わかりました」と答えると、「失礼します」と軽く会釈してくるりと向きを変え、すたすたと部屋を出て行った。

<人事部 外山より。評価面談について>──という件名のメールが届いたのは、午後4時過ぎだった。僕がメールに気が付いた瞬間、机の上の電話が鳴った。

「はい、横井です」

『人事部の外山です。メール、届きました?』

「あ、はい。届きましたが、まだ内容は確認できていません」

初めて聴く上長の声に僕は少し緊張しながら、そう応える。

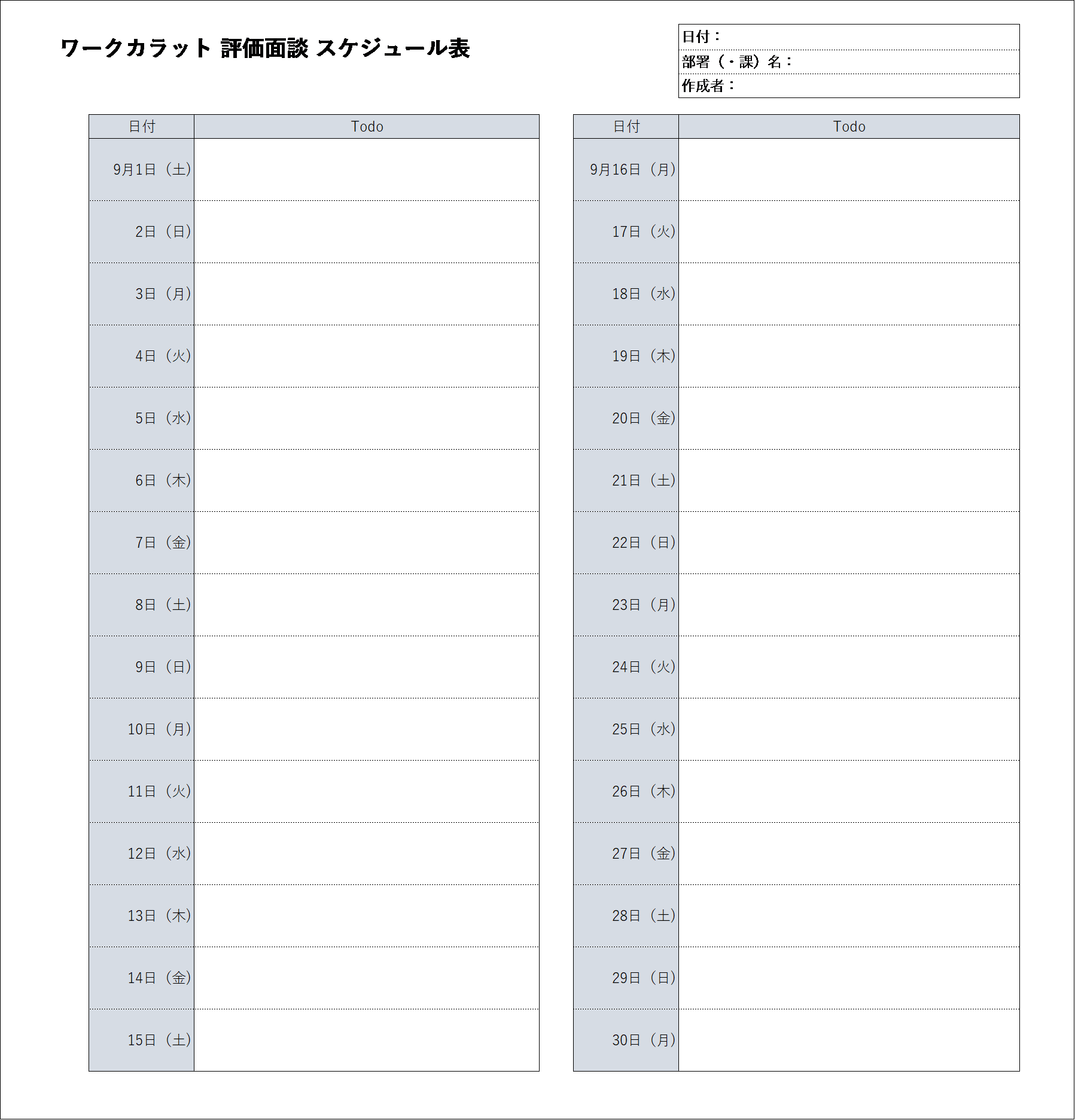

『内容は、評価面談進行のスケジュール立てについてです。スケジュール表のテンプレートを添付しておいたから、作成後に私宛に送り返してください。──明日の午前中までにお頼いします』

「はい」という僕の返事が終わるか、終わらないかのうちに電話が切れた。

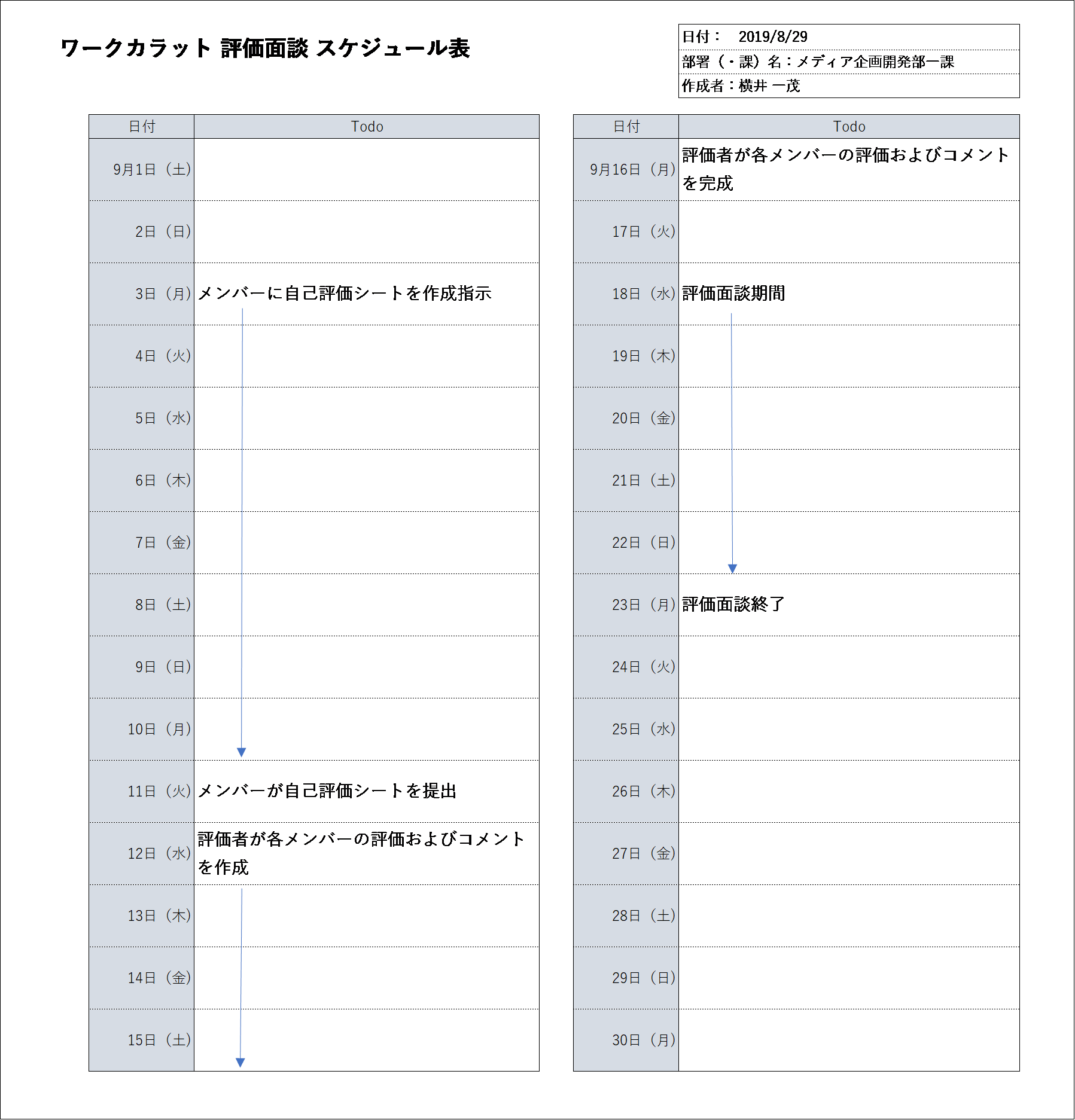

僕は外山部長のメールについていた添付ファイルを開いた。

エクセルで描かれた1ヶ月分のカレンダー形式のスケジュール表が現れる。カレンダーはまだ空白で、つまりここに評価面談に関する予定を埋めていく必要があるということだろう。

──近日中に仕上げたい他業務もいくつかある。明日の仕事量を考えると、このスケジュールは今日中に仕上げたほうが良いだろう。僕は少しだけため息をついた後、ついさっき宮原から受け取ったマニュアルを開きながらスケジュールの作成に取り掛かった。

4

「メディア企画開発部一課」には、僕の他に二名のリーダーと、七名の部下がいる。

とはいえ、その七名の部下のうち伊藤と田中以外の五名については、この春にマネージャーに任命されてからの僕は新プロジェクトの開発にいそしんでいたため、今日まで特別な接点を持てずにいた。

伊藤の同期で、同じくアシスタントディレクター。自分の意見を発信するのが苦手で、大勢の会議の場となると沈黙することがほとんど。大の映画好き。

窓際のデスクで部下に注意しているのが、リーダーの富岡だ。言葉数の少ない井田とは対照的に外交的で口数も多いが、二人とも「テキパキと仕事をこなし、きちんと結果を上げる」という点では共通している。

「メディア企画開発部一課」リーダー。外向的だが、部下育成は厳しめに行う。

「部下にきちんと目を向けていない」という不満を横井に対し抱いている。

富岡から注意を受けているのが日野という男性社員だ。飲みの席ではやたらと周囲を盛り上げようと躍起になるが、今一つ空回りしてしまっている。ビール瓶を片手に田中に絡み、田中が蛇に睨まれた蛙のように固まってしまったのを思い出した。

改めてオフィスを見渡すと、当たり前の事ではあるが、皆がそれぞれに忙しなく動き回っていた。ひたすらデスクトップに集中している者もいれば、同僚と楽しそうに会話している者もいる。

人がいる、と心の中で呟いた。

顔を見れば、その部下の趣味だったり性格をある程度言い当てることはできる。しかし、評価はまた別だ。彼らの仕事ぶりをまだほとんど理解できていないこと、そしてそんな彼らを評価することへの不安は、じわりじわりと大きくなってきている。

翌日、朝一に受け取った外山部長からの二回目のメールで、その不安は一層深まった。

- 件名:評価面談のスケジュールについて

- 本文:これでは不十分です。宮原の指示のもと再度作成を願います。外山

メールの文章はそれだけだった。

──いったい、何が不十分だったのだろう?僕は自分が作成したスケジュール表のファイルを開いて、再度見直してみた。

特段気になる点は見当たらない。──いや、気になる点を見つけることができない、と言った方が良いだろうか。

評価面談の流れは大きく、「被評価者(メンバー)の自己評価」→「評価者の評価とコメントの作成」→「評価面談」の3ステップだとマニュアルにも書いてあった。

僕はスケジュール表にその3ステップを分かりやすく記載したつもりだったのだが、もっと詳しく書くべきなのだろうか。ただ、どう詳しく書けばよいかが分からない。──つまり、外山部長のメール文面にもあった通り、その答えを知っている人から教えを乞う必要があるのだろう。僕は電話を取り、宮原の内線にかけた。

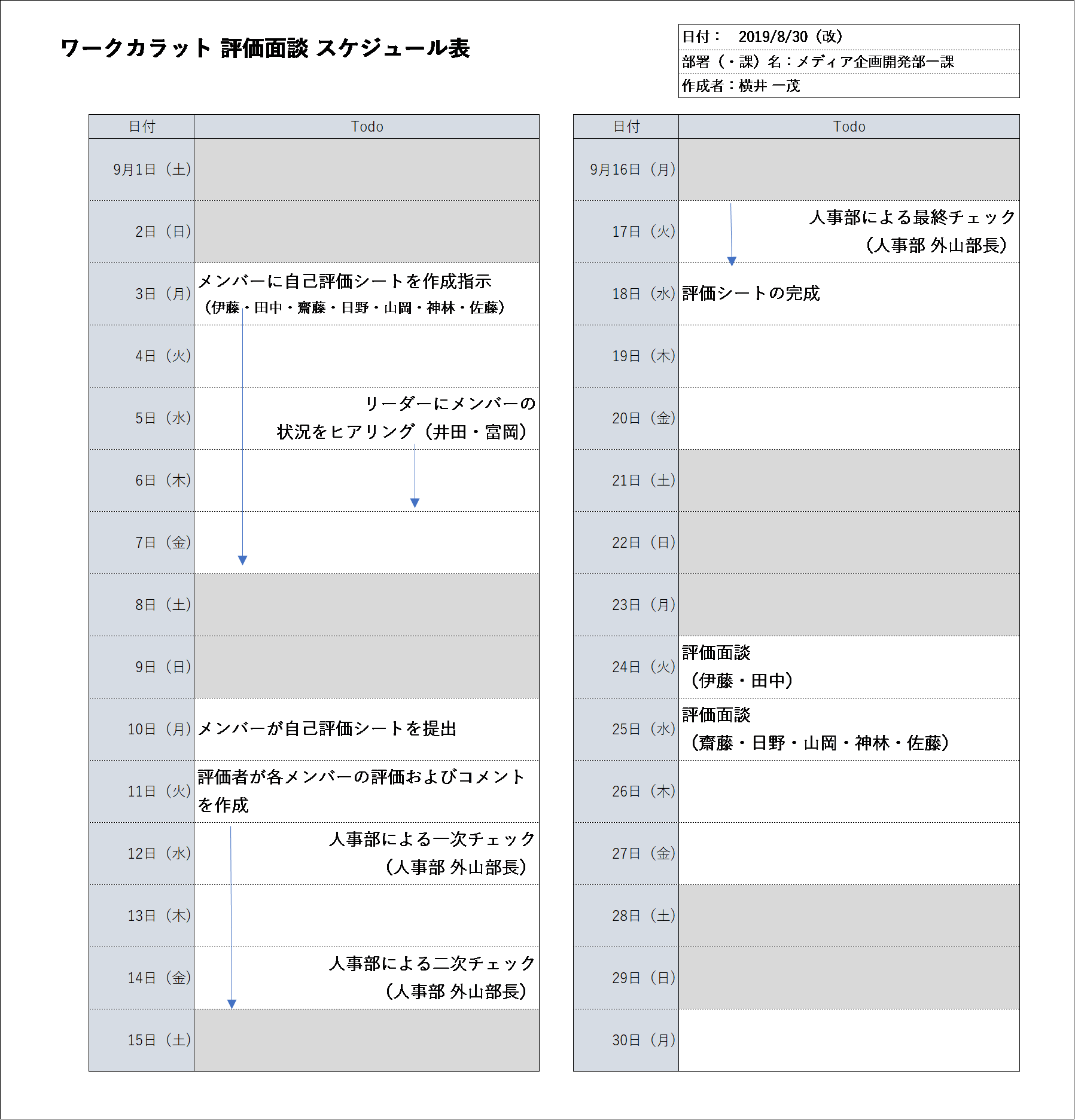

「──たしかにこのままでは、スケジュールとして不十分です」

午後一番に宮原のスケジュールを押さえ、フロアの隅にある簡易会議スペースで彼女にプリントアウトした記入済みのスケジュール表を見てもらった。スケジュールをざっと見終えた宮原は、僕にはっきりとそう伝えた。

「だから、どこが不十分なのかを教えてほしいんですけど」

僕がそう言うと、宮原はその整った顔立ちを改めて僕に向けた。そしてしばらくして、スケジュール表の用紙を僕に戻した。

「マニュアルは、全部読まれたんですか」

「大体は読みました」

「でしたら、ここは読まれましたか」宮原は自分のノートPCの画面を僕の方に向けた。マニュアルデータの一部ページで、そこには小さい字でスケジュール作成の留意事項がまとめられていた。

僕は画面の文章をしばらく目で追った後、諦めて正直に言った。

「ごめん、その部分は殆ど読み飛ばしていました」

「どうしてですか」

「いや、そんなに重要じゃないと思って」

僕は申し訳なさそうに笑いかけてみたが、彼女は無表情のままだった。

「お忙しいとは思いますが、読んでおくべきです」

「そうでしたね、、すみません」

「あと、被評価者の業務スケジュールも確認して、必要に応じて面談等の日時を押さえておいてください。どの社員も評価に関する業務予定に対して優先度を下げてしまう傾向がありますので」

最後の言葉は、自分への皮肉も込めているのかもしれない。──そう思いながらも僕は「わかりました」と応え、彼女とのミーティングを切り上げた。

それからデスクに戻って、評価スケジュールの再作成に取り掛かった。本当はほかにやっておこうとした業務もあったのだが、なるべく評価スケジュールの仕事を早めに終わらせたかった。

宮原から言われたマニュアルの留意事項のページには、以下の内容も記されていた。

- 評価スケジュールには、対象となる被評価者の名前も記載すること

- 部署内にリーダー職の社員が存在する場合は、評価者は先にそれら社員にヒアリングを行うこと

- はじめて評価面談を行うマネージャー職のものは、都度人事部の担当指導員の確認を取ること

なるほど、と僕は思った。特に三点目についてはまったくその通りだった。新米マネージャーの僕が作った評価をそのまま進めてしまうのではなく、きちんと担当指導員──今回で言うと外山部長に、チェックしてもらうべきだろう。一番の失敗はここだったなと思いながら、僕は1時間ほどかけて評価スケジュールを作り直した。

それから、休日にはグレーの網掛けを付け、作業外の日であることを分かりやすくしてみた。すると、祝日にまで予定を入れてしまっていたことに気付いて、慌てて書き直した。

──たしかに、これまでのスケジュール表は不十分だったなと、修正した表を見ながら僕はそう思った。

ただし、これでもまだ抜け漏れはあるかもしれない。慎重にマニュアルをチェックし細かい修正を入れながら更に1時間かけて、ようやく僕は外山部長に修正後の評価スケジュールをメールで提出した。

30分後に、外山部長から

- 件名:Re:Re:評価面談のスケジュールについて

- 本文:了解しました。外山

という短いメールの返信が届いた。

その日も帰りは遅くなった。

家に着いてからふと思い立って、「部下の評価面談をすることになった」という旨のメールを純に送った。当たり障りのない内容だけれど、彼女とは最近これくらいの軽いやりとりしか交わしていない。

しばらくして、純から返信が来た。

『マネージャーらしい仕事ですね、頑張ってください。私も新商品のプレゼン会議に向けて残業が続いて疲れが溜まっています。お互い体調崩さないように気を付けましょう!』

思わず顔が綻んだが、すぐに胸がちくりと痛んだ。このメールには、どこまで彼女の想いが込められているのだろう。メールの文面だけでは、彼女の本音までは分からない。

『もしよかったら、今度会わない?』

そう記し、しばらく逡巡した結果、そのメールは破棄することにした。

5

9月に入った。まだまだ暑い日は続いている。

ここ数日は、日々の業務において評価面談の準備で占める割合が多くなってきていた。

先日、伊藤・田中を含めた評価対象者の七名に、「自己評価シートを記入してくるように」と直接伝えて回った。その際の彼らのリアクションは、大抵が無表情で、ときにあからさまに表情を曇らせてくるものもいた(田中もその一人だった)。

──まあ、わからなくもない。「他人から評価されることが好きだ」という人間は殆どいないだろう。

更にマネージャーの立場に立って分かったことは、評価面談の時期に憂鬱になるのは「評価される側」だけではないということだった。

この日は、十六時からリーダーの富岡から彼女の部下五名のヒアリングを行う予定だった。

少しばかり余裕を見て十分前にはミーティングルームに入室したのだが、富岡は既に待っていた。僕が扉を開けると、彼女はPCのキーボードを打つ手をとめずに、「メールを一件だけ送るので、待ってもらえますか?」と言った。

「もちろん」

随分と忙しそうだな、と僕は思った。時間通りに来ればよかったかもしれない。

「済みました。では、始めましょうか」

彼女の背後にある窓にはブラインドがかけられているが、隙間からわずかに日差しが漏れ、彼女を照らしている。向かいに腰掛け、僕は思わず目を細めた。

「じゃあ、斎藤、日野、山岡、神林、佐藤の五名の状況について、簡単にヒアリングできればと思っています」

「分かりました」彼女は手元のファイルに視線を落とした。

「……では、まず日野から。彼は一年目の頃に比べると、だいぶ自信がついたのでしょう、最近では積極的にアイデアを提示するようにもなり、会議の場なども、彼の一言で空気が変わる、そんな強みを感じています。提示するアイデアの深掘りを、彼自身綿密に行えるようになれば、より成長が期待できそうです。続いて神林ですが――」

富岡が語る部下五人のレポートはいずれも淀みがなく、かつ丁寧にまとめられていた。彼女自身の意見も偏ったものではなく、俯瞰的な視点から細かく分析されており、たとえばそれが初対面の人間のレポートだったとしても、「なるほど。あの人はそういう人なのか」と納得できてしまいそうな完成度だった。

「すごいよ富岡さん。一人一人についてよく分析されていて、俺の知らない情報ばかりだったよ」

「ありがとうございます」彼女は表情を変えずにそう言うと、そそくさと手元の資料をまとめ始めた。

「あ、ちょっと待って、一つ聞きたいことがあるんですが…」

「何でしょう?」

「富岡さんは、普段部下とどのように接してるんですか?」

彼女はミーティングルームの時計をちらと見上げた。

「これはあくまで私のやり方で、正しいか正しくないかの判断は分かりませんが」富岡が言う。

「私は毎日、メンバー一人一人に時間をかけて接することを、業務の最優先にしています。時間は取られますし、それによって私自身が本来やりたかったことができなくなってしまうこともあります。でも、私が彼らのことを見なかったら、一体だれが見るんだって話になりますから」

彼女の言葉に、段々と耳のあたりが熱を帯びていくのを感じていた。彼女の言葉はどこまでも正しく、そして現状の僕ができていないことだったから。きっと彼女の方も、僕をそう評価しているのだろう。「あなたは、マネージャーの仕事をちゃんとしているんですか?」──そう訊かれているような気がした。

そして、彼女が「それでは、失礼します」と言って席を立つまで、僕は何も声を発せられずにいた。

6

終業後にはなるが、一時間ほど空きがあるとのことだったため、富岡との面談が終わった後、僕は井田を待った。

先ほどの富岡の言葉が、破片のように胸に刺さっていた。

ミーティングルームの扉が三度ノックされ、井田が顔を覗かせる。

「お疲れ」井田にそう声をかけられたが、僕は頷くのがやっとだった。

ディレクター。横井の同僚(同期)。常に冷静沈着で、仕事における周囲からの評価も高い。横井とはたまに意見の衝突を起こすものの、内心では横井の事を認めている(横井自身にはあまり伝わっていない)。宮原と付き合っているが、周囲はそれを知らない。

「プロジェクトミーティングはどうだった?」

「ああ、うまくいったよ。引き続き進めてくれってさ」

何でもないことのように井田は言うが、要するに上層部のウケもいいということだ。僕が進めていた頃とは大違いの反応だ。

「よかった。じゃあ、その流れで色々聞いていきたいんだけど……まずは田中から」

田中か、と言って、井田は少し考える素振りを見せた。僕の目から見れば、田中は随分と成長したように見えるが、井田の目からは違うように見えているのかもしれない。

「いい調子だと思うよ。──まあ、俺がちゃんと見れているのはここ一か月の間だけだけどな」

「お、本当に?」

「うん。積極性もあるし、なかなか芯を突いた意見も多い。そして何より、意見が斬新なんだよ。これは若さもあるかもしれない。あいつの意見には、たまに俺も目をみはるよ」

思いのほかと言っていいのか、田中への好評価に少なからず驚いた。

「じゃあ、伊藤さんは?」

「彼女は今、少し伸び悩んでいるようだね」

え、と思わず口にしてしまった。「どんなところが?」

「積極性という意味では申し分ない。俺の意見に対しても、自分なりに咀嚼して納得しているんだろうなってことが窺える。だけど、その考察が、やや浅いところで止まってしまっているというか。もう少し考えれば生じないはずのミスが、結構目立つね」

井田は一呼吸置いたあと、続けた。

「それから、伊藤は、仮面を被って仕事しているように見える時があるんだよな」

「仮面?」

僕はなぜか縁日の屋台で売っているひょっとこを思い浮かべ、胸の辺りがざわついた。

「プロジェクトを引き継ぐ前は、それこそ伊藤と田中は両極端の人間に見えていたんだ。田中は自分に自信が無くて引っ込み思案。対して伊藤が溌溂として行動力がある。けど、本当は違うのかもしれない。自分に自信がないのは実は伊藤の方で、そんな自分を見透かされないように、いつもあえて明るく振る舞っているんじゃないか……そんな気がする時がある」

僕には井田の言葉がすぐには納得できなかった。それは、曲がりなりにも数か月間、彼女と近くで仕事をしていたという自負もあったからだろう。

僕の記憶する限りで、いつも彼女は笑っていた。それがすべてフリだったとは、どうしても思えなかった。

「そろそろ終わりでいいかな? まだ仕事が残ってるんだ」

しばらく考え込んでいた僕に井田はそう声をかけた後、そそくさとミーティングルームを出て行った。

帰り際、一階のエントランスで伊藤に会った。

向こうも僕に気づき、笑顔で会釈してくる。

「お疲れ。帰り?」

「はい。でもこの後、友だちとご飯に行く約束してるんです」

「そっか、楽しんで」

「はい。横井さんもお疲れ様でした」

僕とは反対方向へ去っていく伊藤の背中に「今度、田中も交えてさ、三人で飲みにでも行こうよ」と言う。

「いいですね!」

声の調子こそ明るかったものの、伊藤は携帯を見たままこちらをちゃんとは振り返らなかった。

7

富岡、井田の二名のヒアリングから一週間が経とうとしていた。この一週間で、各メンバーからの自己評価シートが手元に届いていた。期日いっぱいまで悩んでいた田中も、どうにか書き上げたようだ。

今日の午後までに、外山部長宛に一人分の評価シートを送付する手筈になっていた。──外山部長とは、結局ここまでメールのやり取りしかしていない。

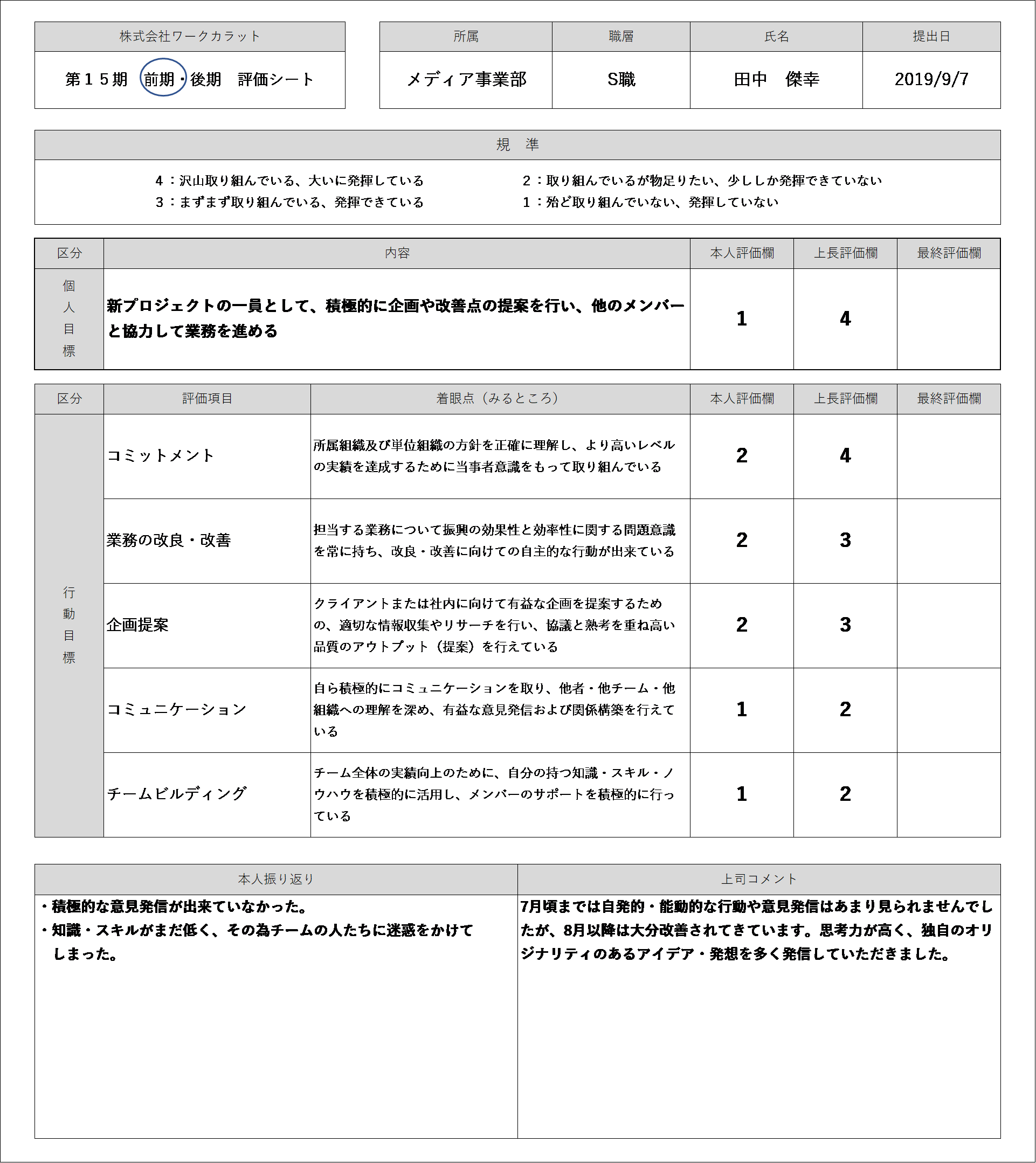

僕はまず田中の評価シートを完成させた。評価シートには、個人的に達成しなければならない「個人目標」と職層によって定められている「行動目標」があり、それぞれの目標について、4段階で評価する。また、シートの下側には本人の振り返りと上司コメントを記入する欄があった。

田中の個人目標は「新プロジェクトの一員として、積極的に企画や改善点の提案を行い、他のメンバーと協力して業務を進める」とあった。自己評価は「1」だった。

それだけでなく、他の評価項目も「2」か「1」をつけ、本人の振り返りも「積極的な意見発信ができなかった」「知識・スキルがまだ低く、チームの人たちに迷惑をかけてしまった」と、かなり低い自己評価となっていた。

「これは、いくらなんでも、低すぎるだろう」。僕は独り言を言いながら、上長評価欄に評価を記入した。個人目標には最高の「4」を付け、他の項目についても田中の評価よりやや高めの点数を付けた。

それから、社内メールに添付して外山部長宛に送信した。

それから一時間ほど経って、内線が鳴った。──宮原からだった。

「外山部長が、至急会議室に来るようにとのことです」

宮原は端的にそう伝えてきた。

「至急…ですか?要件は?」

「伺っておりません。予定があってすぐに向かえない場合は言伝えますが」

「──いや、大丈夫です。ありがとう」

僕は急いで会議室に向かった。

外山部長はすでに席に着いていた。僕が部屋に入ると、外山部長は無言で、「その席に座れと」目で促した。

「──典型的な、『期末評価』だね」

僕が席に着くと同時に、外山部長は出し抜けにそう言った。

「は?」

「評価対象時期全体ではなく、直近の様子だけで部下を評価して点数を付けてしまうことだよ」

外山部長はそう言って、僕が作成した田中の評価シートをプリントアウトしたものを、机の上に示した。

どうやら、僕の作成した評価シートが気に入らなかったらしい──外山部長の声には、苛立ちの色が多分に含まれていた。

「すみません、至らないところがあれば、ご指示いただければすぐ修正します」

「ご指示いただく前に、なんで君は、私のところに相談しに来なかったの?」

ほとんど初対面の相手に高圧的に振舞われていることにややカチンとしながらも、僕は食い下がった。

「部長とはメールでやり取りさせてもらっていましたので、相談の必要性があれば、伺う予定でした」

「ああ、私もこんないい加減な評価シートが来るとは思ってなかったよ。あえて相談しに来いとは言わなかったけど」

「その評価シートのどこがいい加減なのか、教えていただけませんか」

「うん。ほぼ、全部だね」

「全部…ですか?」

「そうだよ」

外山部長はふうっと息を吐いた後、一気にまくしたてあげた。

「まず、評価点数が甘すぎる。たかだか直近の一カ月頑張ってただけで、こんな高い点数つけてどうすんの。同期社員の平均より大分高くなってるから。それからこの上司コメント。すごく短いし、結局何が言いたいんだこれ。──評価はね、『これから』の為のものでもあるんだよ。田中がこの評価シートの点数とコメントを見て、彼の『これから』に役立てられると思う?この内容で」

──しばらくの間、沈黙が続いた。

『怒りは伝播する』、どこかの本で、そんな内容を読んだことを思い出した。僕の今の、この感情の渦は、どこからやってきたのだろう。なんにせよ、もう後戻りはできなかった。

「わかったら、作り直してきてよこれ」

「すみません、よくわかりません」

興奮で頭がすうっと冷えていくのを感じながら、僕は外山部長にそう言った。

「何がわかんないの」

「部長は、田中の何を知っているって言うんですか」

「今、そういう話をしていたわけじゃないと思うけど」

「いえ、そういう話だと思います。──私は、田中のことをずっと近くで見てきました。たしかに田中はこれまで目立った活躍はなかったかもしれませんが、最近の活躍は目覚ましいと、リーダーの井田も言って…」

「だからそれが、期末評価になっているって言ってるだろ」

外山部長は少しだけすごみを効かせた声で、そう遮ってきた。

「田中の評価については、今回だけでなくこれまでの評価も全部把握している。だからなおさら解るんだよ、今回の評価はいい加減だって」

「いい加減になんて評価していません」

「ああ、自分のこといい加減だなんて思わないよなそりゃ」

間髪入れずに外山部長はそう応えた。

「問題はね、『自分の見えてる風景がすべてだ』という思い上がりだ。そういう傲慢さが、結果的にいい加減な人事評価をしてしまって、めぐりめぐって当人と組織の成長にブレーキをかけてしまうんだよ」

「そういった評価どうこうの事柄に関しては、あなた達人事部の仕事ではないのですか」

外山部長の顔から怒りの色が失われ、代わりにあきれた様相が浮かび上がってきた。

そして一呼吸おいて、外山部長は言った。

「おい、いい加減にしろよ。それは君、マネージャーの仕事だろう」

8

帰宅した後、田中から薦められた映画を観ていたが、疲れていたこともあり途中で寝てしまった。

目が覚めると映画はもう終わっていて、メニュー画面が表示されたままになっている。

もう一度再生し、意識が朦朧とし始めた時点まで早送りをしたが、途中で億劫になり停止した。

純と、話がしたかった。

携帯から純の番号を呼び出したが、しばらく経っても応答は無かった。

先ほど映画の途中で眠ってしまった時、朧げながら夢を見た。短い夢だった。

僕はホームで電車を待っている。他に人はおらず、僕は妙に焦りを感じながら、腕時計に目を落とし、電車の到着を今か今かと待っている。やがて到着した電車には、田中や伊藤を始め、井田や富岡や片桐さんや、僕の知っている顔がたくさん乗っていた。僕も慌てて乗り込もうとするのだけど、靴紐がほどけていることに気づき、僕は足を止めてしまう。その間に電車は走り去ってしまい、僕は再び電車を待ち続ける。そんな夢だった。

軽くシャワーを浴び、眠ろうと思っていると、着信を知らせるランプが点灯していることに気づいた。見ると、数分前に純から折り返しの電話がきていた。しばらく逡巡した後、再度コールした。

『……もしもし?』

懐かしい声がした。

『ごめんなさい、ちょっとお風呂入ってて気づかなくて……』

「いや、こっちこそ急にごめん……元気だった?」

『うん、元気。……カズは? 体調崩してない?』

「うん、大丈夫。色々と悩みは尽きないけどね」

『そうだよね……』

しばらく沈黙が続いた。自分から電話をかけたくせに、具体的に何を話したらいいか、僕は分からずにいた。

『悩みって、メールで言ってたこと?』

「そうそう、新しく外山さんっていう人事部長と仕事することになったんだけどさ――」

結局、沈黙を破ったのは純の方で、僕は情けなく思いながらも、会社でのことを話した。あまり詳細に話すつもりもなかったが、気づいたら僕は純に向かって、ほとんど愚痴といってもいい事柄を話していた。忙しさにかまけて、部下全員のことを見れていなかったこと。人事部長との折り合いの悪さ。富岡からの言葉。──そもそも、人を評価する、という制度自体への不満。

本当は、もっと話すべきことがあるはずだ。しかし、誰にも相談できずに溜め込んでいた今の思いを、一度吐き出してしまいたいという気持ちが勝った。純と二人で暮らしていた頃ならば、気を利かせて彼女の前で弱みを見せることは控えていただろう。電話越しという距離感が、そんな気遣いを良くも悪くも取り払ってくれていた。

『大変なんだね、私はまだやったことないから分からないや。でも、私も人を評価するのは苦手だな。そもそも、自分だってまだまだできないことたくさんあるのに』

「だよな。まだ自分のことで手一杯だよ。もっとしっかりしなくちゃいけないのに」

『でも、その、外山部長だっけ? 何だかんだ良い人なんじゃないかなって思うよ』

「そうかな? ずっと俺のこと見下してるんだよあの人。はなっから俺にできるわけがないって諦めてる」外山部長の顔を思いだし、つい語調が荒くなった。

『うーん、確かに、言葉だけ聞いてれば意地悪だな、とは思うけど』それからしばらく沈黙があって、

『……でも、見込みがないって思ってる人には、それ相応の対応をするもんじゃない普通? 本当に興味がなきゃ、そんなにしつこく言って聞かせたりしないだろうし。カズに伸びしろを感じてるから、つい厳しく言っちゃうんじゃないかな』と彼女は言った。

純の言葉についてしばらく考えてみた。あの三白眼で、「俺は君に期待してるんだ」と言う外山部長の姿を想像し、あまりの荒唐無稽さに軽く吹き出してしまう。

『どうしたの?』

「いや、ちょっと想像したら面白くて。でも、そんな風には見えないんだよなーあの人」

『今見ているその人がすべてってわけじゃないからね。人にはいろんな一面があるものだよ』

彼女の言葉がやけに胸に響いた。まさに、ここ数か月で僕が感じていたことだからだ。田中に然り、伊藤に然り、そして純に然り。これまで僕が勝手に抱いていた印象と、まったく違う一面を窺い知ることになった。

「俺さ、子供の頃結構引っ込み思案でさ、いっつも教室の隅っこで一人で本読んで過ごしてるような子供だったんだよ」

『そうなんだ、なんか意外』

僕の声音の変化に気づいたのか、純もやや声の調子を抑えている。

「で、何の日だったか覚えてないんだけど、クラス全員で仮装をする会みたいなのがあってさ。さんざん悩んで、あれ分かる? よくお祭りの屋台とかに売ってるひょっとこのお面」

分かる、と純は言った。

「あれを持って行ったんだよ。そしたら思いのほかクラスメイトからのウケが良くて。その日から「なんかいつも隅っこにいるつまらない奴」から、「なんかよく分からないけど面白そうな奴」みたいに、俺の印象が変わっていって。で、俺もそれが嬉しくて、だんだんと授業中に冗談を言ったりもするようになったんだけど、本当はずっと無理してた。教室の隅っこで、静かに本を読んでいる方が性に合ってたからさ。だけど、みんなが喜んでくれるから。そんな思いで過ごしてた……聞いてる?」

『聞いてるよ』

「結局、あの頃から俺って何も変わってないんだろうなって最近思って。悪く思われないように体よく振る舞って、たまに冗談なんかも言ったりして。自分や周りの人を騙して生きてる。ずっとお面を被ってるんだ。でも、そんなんだから、目の前の人のことをきちんと理解することができない。お面が邪魔してよく見えない。そうやって、気づいたら俺一人だけを残して、みんなが先へ行ってしまう……俺一人だけが、いつ来るか分からない電車を待ち続けてる」

『大丈夫……どうしたの?』

「いや、何でもない」

視界が徐々に滲んできた。

「全然、こんな話するつもりじゃなかったんだけどな。もっと、楽しい話をさ、ごめん、なんかもう」

会いたい。思わず、そう口走っていた。

「純に会いたいよ」

通話口の向こうで、彼女の息をのむ気配が伝わってくる。

その沈黙が怖くて、もう一度「会いたい」と言った。間もなく日付が変わろうとしていた。

[続く]

<スポンサーリンク>