「私たちの帰属意識はどこにある?」 現代社会人の帰属意識のあり方を振り返る

[最終更新日]2022/12/15

働き方が多様化し、転職や副業が当たり前のことになりつつある現在、個人がある組織に帰属して働くという意識にも変化が起こりつつあります。

時代とともに人々の考え方も変化していくのは自然なことですが、過渡期を生きていく私たちは変化に違和感を覚えたり、不安を感じたりすることがあります。

組織に対する帰属意識に関しても、「自分はこの会社に帰属していると言えるのだろうか?」「部下の帰属意識が薄いように感じる」といった一抹の不安を感じている人もいることでしょう。

この記事では、現代社会人の帰属意識のあり方について振り返り、組織とどのように向き合っていくべきかを考えてみることにします。ぜひご自身や部下の方々に当てはめて考えてみてください。

<スポンサーリンク>

Index

目次

人々の【帰属意識】の持ち方は、時代と共に変わってきている?

トヨタ自動車のトップが「終身雇用の維持は難しい」と発言したことが話題になったように、終身雇用は実質的に崩壊したと言われています。親や祖父母の世代は一社で勤め上げることが常識だったという人も多いはずですので、価値の大変動が起きていることに不安を感じるのは自然な心境でしょう。

終身雇用が当然と見なされていた時代においては、人々は「会社のために」働くことが当たり前と考えていました。会社のために働くことが国のためになり、結果的に家族のためにもなるというわけです。この考え方は高度経済成長期に形成されたもので、実はわずか半世紀ほどしか続いていません。

その前はどうだったかと言うと、古くは領主のため、家のため、地域(村社会)のため、あるいは国のためといったように、自身が属する何らかのコミュニティに対して労働力を提供し、その見返りとして生活の安定を保証されていました。

つまり、会社員が勤務先に対して帰属意識を持ち、忠誠心を持って勤め上げるというサラリーマン社会の構図は、比較的新しい価値観であり決して絶対的なものではないのです。

「若者の会社への帰属意識が薄まってきている…」という見方は、ここ数十年単位での比較の話

バブル崩壊、さらにはリーマンショックといった市場環境の変化に伴い、リストラクチャリングを行わざるを得ない企業が増えていきました。その一環として人員削減が行われ、早期退職など「会社から切られる」という意味でリストラという言葉が使われるようになります。

もはや大企業といえど、就職すれば一生安泰というわけにはいかなくなりました。

若手からミドルと呼ばれる世代を中心として、現在転職市場が活性化しています。定年まで勤め上げることを前提として就職していない層が増えているのです。また、複業や副業といった働き方の多様化に伴い、必ずしも特定の組織に対して帰属意識を持つ必要がなくなりました。

「若者の会社への帰属意識が薄くなっている」といった言い方を耳にすることがありますが、時代の流れとして必然の現象と言えます。帰属意識の変化は、わずかここ数十年単位の比較の話であり、絶対的な価値観が大きく揺らいでいるというわけではないのです。

「個の時代の到来」について

帰属意識が希薄になるということは、言い換えれば「正解」のない社会になっていくことを意味しています。かつては「大企業に就職するのが勝ち組」といったイメージと実態が合致していた部分も多々ありましたが、これからは「自分はどう生きたいのか」という自分なりの方針を打ち立てていく必要があります。

正解を自分の外に求めてもどこにもなく、自分の「内」に見つけていくことが求められる時代になったのです。

では、「正解」が存在したかつての時代はどうだったのでしょうか。正解は個人の外にあるわけですから、会社の方針や上司の考え、社会の風潮に合わせて働くことが求められていました。

帰属意識を高めておくことは、自身の信念(どう生きるべきか)と、属する組織の方針(やるべきこと)を整合させていく上で有効な処世術だったと見ることもできます。組織の方針=個人の考え、と捉えても支障がなかったわけです。

現代は「個の時代」と言われています。個々人がそれぞれの理想とする生き方を掲げ、その実現に向けて邁進することにより、組織はさまざまな個性・生き方の集合体へと変貌していきます。組織に属するのではなく、個の目的のために組織を活用する人も出てくることでしょう。

このように、個の時代の到来と帰属意識の多様化は密接な関係を持ち、相互に影響し合っているのです。

自身と身近な人の帰属意識を振り返る際に、やっておきたい3つのこと

帰属意識という言葉は比較的イメージが強く、臭いのつきやすい言葉です。「帰属」という響きそのものに、「特定の組織に属すること」「それ以外の選択肢がないこと」といった印象を抱いてしまいがちな人もいるのではないでしょうか。

そこで、自身と身近な人の帰属意識について振り返る際には、次の3つのことを心がけておくと、従来の「帰属」という言葉の定義に固執することなく、より柔軟に思考を広げやすくなるかもしれません。

- 視野を広げる

- 帰属意識は「ひとつ」でないことを意識する

- 他者との「共感」を大切にする

それぞれ、順を追って見ていきましょう。

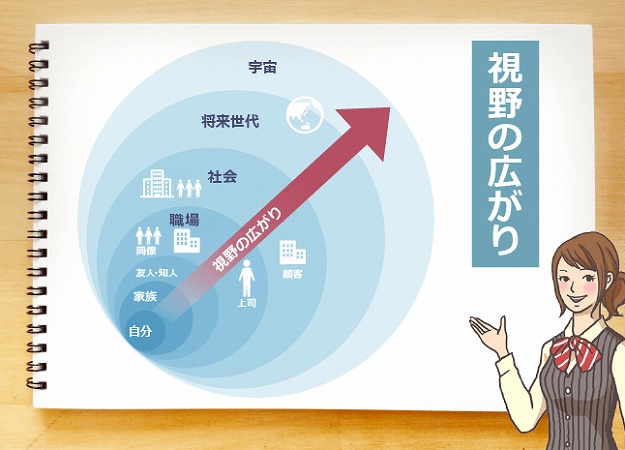

視野を広げる

帰属意識が多様化する社会においては、帰属意識はレイヤー化(多層化)していきます。「帰属する=会社」と考えていると、自身や身近な人が属しているそれ以外のコミュニティを見落としてしまう恐れがあります。

たとえば、会社に帰属しているということは、その会社が属する業界や影響を与えている社会に属していることにもなります(空間的な広がり)。

さらには、いま開発している商品やサービスが将来世代にどのような影響をもたらすのかを考えたとき、現在という「点」だけに帰属しているわけではなことが見えてきます(時間的な広がり)。

さらに、グローバル化が進む世界において、私たちのビジネスが属しているのは日本だけとは限りません。地球規模での視野を持つことで、私たち一人一人が幾多の層に関わりながら生きていることが見えてきます。

私たちは日頃、ごく身近な「家族」「職場」といった層にとらわれがちですが、実はすべての人が複数のレイヤーに属していることが、視野の広がりによって分かってくるのです。

帰属意識は「ひとつ」でないことを意識する

小説家の平野啓一郎氏は「分人主義」を提唱しています。人間は唯一無二の分割不可能な個人ではなく、一人の人間が複数の個を持つ、と論じているのです。

副業や複業といったいわゆるパラレルワークの話題がメディア等で取り上げられるようになっていますが、人によっては「よくそんな器用なことができるものだ」「とても時間が足りない」と感じるかもしれません。

しかし、そう感じている人であっても、会社での顔と親しい友人と会っているときの顔、家族と過ごしているときの顔は別のはずです。人はそもそもいくつもの顔を持っているのが自然な姿であり、属している対象も「ひとつ」とは限らないのです。

「帰属意識が希薄になっている」と言うとき、その「帰属」は「特定の1つの組織に属していること」が前提になっている場合があります。人は必ず1つのコミュニティに属していなくてはならない、という固定観念を見直すことで、帰属意識の多様性への理解が進むはずです。

他者との「共感」を大切にする

帰属意識が固定化されやすい背景には、帰属していることを貨幣価値に換算している側面があることは否めません。「生活を維持するために勤めている」「辞めなければ退職金が入る」といった意識がこれにあたります。

そういった価値観に固定化されてしまうと、それ以外の価値観を持つ人のことを理解不能と見なしてしまう恐れがあるのです。

実際には、会社は従業員が「所属していること」に対して対価を払っているわけではありません。取引先との契約も、顧客に商品を購入してもらうことも、いわば「共感を得る」ことでつながりが生まれ、そのつながりによって価値が生み出されています。

帰属意識が多様化する社会においては、帰属することで間接的に生み出されてきた本来の価値、いわば「帰属の正体」が明らかになっていきます。帰属することが目的ではなく、対外的な共感を得るための手段として組織が機能していたことが腑に落ちれば、自身とは異なる帰属意識を持つ人に対しても寛容になれるはずです。

あなたの組織は、社員に帰属意識を求める組織か。それとも、帰属意識の多様化を許容する組織か

社員の帰属意識によって得られるメリット・デメリットとして、次のことが想定されます。

帰属意識によるメリット

- 職場への愛着が強まり結束が固くなる

- 社員の忠誠心が強くなり定着率が高まる

- 社員のモチベーションが高まりやすい

帰属意識によるデメリット

- 人的交流が限定的になり、組織外の情報が入りづらくなる

- 人材の流動性が低くなる(離職率の低下と表裏一体)

- 社内政治など内部調整の論理が強く働きやすい

【経営方針や社風と帰属意識のあり方が合致しているか】

帰属意識の多様化を容認する組織にすることで、同じ組織に人をつなぎ止めておくための有力な理由が1つ失われてしまいます。その反面、多様な帰属意識を認める企業のほうが優秀な人材を確保しやすいとも言われています。

社員に帰属意識をどの程度求めるかは企業の文化や方針によりますので、どちらが正解というわけではありません。ただし、帰属意識を求める場合も多様化を認める場合も、組織としてその方針を意図的に選び取っており、経営方針や社風と親和性の高い方針となっていることが重要です。

一例として、ディズニー・リゾートは企業理念を社員に浸透させることで「夢の国」の世界観を確固たるものにしていることはよく知られています。

この場合、社員に「ディズニーの世界観に共鳴してもらい、好きになってもらう」ことの合理性がありますので、むしろ自らが熱烈なディズニーファンである人材が集まってくるわけです。

【社員に負担感を与える帰属意識の求め方をしないこと】

一方、いわゆる「やりがい摂取」のように、社員の帰属意識に依存したやり方は、今後通用しなくなっていくことが予想されます。「大企業だから」「有名企業だから」という理由だけで帰属していることに満足感を覚える人はかつてよりも減りつつあるからです。

企業側が社員に対して帰属意識を持つことを求めるというよりも、企業の理念や方針に社員が自ら共鳴したくなるような魅力ある組織にしていくことが最も重要なのです。

管理職・マネージャーとして社員の帰属意識に向き合う際は、「組織の方針」「社員の想い」双方を理解する

帰属意識が多様化している現代において、管理職が部下の帰属意識に向き合うのは一筋縄にはいかない問題です。たとえば、「私には愛社精神はない。次に向けたステップとしか思っていない」といった考えの社員がいるとします。

管理職がこの社員の考えを否定し、帰属意識を持つよう無理強いするこはできませんし、仮に強要しても意味がないでしょう。そこで、「次に向けたステップでいいので、その代わり最大限に活かしてもらいたい」と協力する姿勢を見せることで、その社員の人生そのものを応援していることが伝わるはずです。

社員の帰属意識に対する多様性を許容することは、組織としてまとまりがなくなってしまうリスクと紙一重ですが、このように逆説的に「良い会社だ」と思ってもらい組織に感謝してもらえる機会を増やすことにもつながります。

管理職が社員の帰属意識に向き合う際には、組織としての方針を押し付けるのではなく、社員の想いを受け止めつつ相互理解を深めていくことが大切です。

まとめ)結果的に優秀な人材が働きやすくなる環境を目指そう

筆者である私は、同僚や後輩が退職する際に「今後、うちの会社と取引したいと思ってもらえるだろうか?」「新たなお客さんを紹介したいと思ってくれるだろうか?」と考えることがあります。

退職した人であっても、かつての職場に感謝し良い印象を持っていれば、たとえ従業員として所属していなくてもつながりを持ち続けるなど、別の形での帰属意識を持ってくれる可能性があります。優秀な人ならなおさらのこと、「退職したからもう関係ない」といった形の別れ方をするのは非常にもったいないと感じるのです。

社員に帰属意識を求めるか、多様性を許容するかは、企業によって方針はさまざまあるはずです。重要なのは、帰属意識に対する考え方が現在所属している従業員にプラスに作用しているかどうか、人材募集に際してプラスに作用しているかどうかです。

「企業としては帰属意識を求めているけれども、社員は共感していないようだ」といった状況は、少なくとも帰属意識という点においては双方の思いがすれ違っていることの表れと見るべきでしょう。

在籍している社員についても、新たに入社してくる社員についても、とくに優秀な人材が働きやすい環境を目指すことで、自社が目指すべき帰属意識のあり方が見えてくるはずです。

<スポンサーリンク>

おすすめ記事

こんなお悩みはありませんか?

- 今のままキャリアを積んで行くべきか迷っている

- もっと活躍できる場所がある気がする

- 転職するか、今の会社に留まるかどうするべき?

満足できるキャリアパスを見つけるためのヒントをご紹介します。