「わたし、残業しません」という部下に、 上司はどう向き合う?これからの残業の考え方

[最終更新日]2022/12/15

「わたし、定時で帰ります。」というテレビドラマが話題になったように、若手の残業に対する意識が管理職の年代とは大きく変わってきたと感じている人は多いのではないでしょうか。

忙しければ残業するのが当然という感覚だったこれまでと違い、「残業を強制したとして若手からパワハラと思われかねない」と頭を抱えている管理職の方もいるかもしれません。

近年では国が働き方改革を推進していることも相まって、残業に対する世間の目がシビアになっていることは間違いないでしょう。

そこで、残業に対して抵抗感がある部下に対して、上司はどのように対処していったらいいのか、そもそも残業というものに対してどのような捉え方をしたらいいのかなど、さまざまな観点から考えてみましょう。

<スポンサーリンク>

Index

目次

そもそも「残業」の仕組みとは?

残業が必要・不要の議論をする前に、まずは残業とはどのような仕組みであるのか明確にしておきましょう。

私たちが職場で働く時間の長さは、労働基準法で1日8時間、1週間40時間と定められています。これは会社によって変わるものではなく、日本国内で共通して定められているルールです。

そして、この時間を超えて働く必要がある場合、その時間を「時間外労働」として扱い、超過分の賃金を払うことが義務付けられています。一般的にこれを「残業」「残業手当」とそれぞれ呼んでいるわけです。

では、残業が必要になれば会社は従業員に残業させる権限があるのでしょうか?あるいは「みなし残業」を導入している職場において残業の扱いはどうなるのでしょうか?

残業は、会社と従業員の合意の上、行われるもの

大前提として、日本においては「人を強制的に労働させる」ことを禁じています。雇用契約を無理強いすることができないのと同様に、残業に関しても会社が従業員に一方的に命令することはできません。残業が必要であれば、会社と従業員が合意の上で残業することになります。

部下が残業に対してネガティブな考えを持っている様子が見られるようであれば、採用時にどのような伝え方をしたか、今いちど振り返ってみてください。「月末は業務量が増える」「年末商戦の時期は繁忙期になる」といったように、忙しくなる時期をあらかじめ伝え、その時期は残業が増えることを了承してもらっているでしょうか。

もし説明が不十分だったと感じるのであれば、社員面談を設定して今いちどしっかりと説明する必要があるかもしれません。

また、長時間労働が常態化している職場においては、そもそも残業が多すぎることが問題になりやすい傾向があります。今すぐ改善が難しい状況であっても、社員の負担を軽減するために会社として取り組んでいることが社員に伝わっているかどうかが重要になります。

「みなし残業」は、定められた時間残業しないといけない?

みなし残業を導入している企業において、しばしば問題になるのが「定められた残業時間分はきっちり働かなくてはならないか」という点です。働く必要がある/ない、の双方で意見が分かれるのは、主に次の理由によると考えられます。

- 必要あり:残業時間込みで賃金が支払われているから。

- 必要なし:必要な仕事はこなしており残業の必要がないから。

ここで議論になりやすいのが「残業なしで仕事をこなせる能力がある人が損をする」ことについてです。どのみち残業しなくてはならないのであれば、時間内に仕事を終わらせなくていいのではないか、という考え方になりやすく、本来の残業規定の考えに反することになってしまいます。

仮に社員個人の担当業務が終わっていても、部署内で仕事が残っているなど、協力して仕事を終わらせる必要があるようなら、上司が明確なタスク指示を出して残業する必要性を示すべきでしょう。対象者がきちんと仕事をこなしている以上、残業を強制することはできない点に注意が必要です。

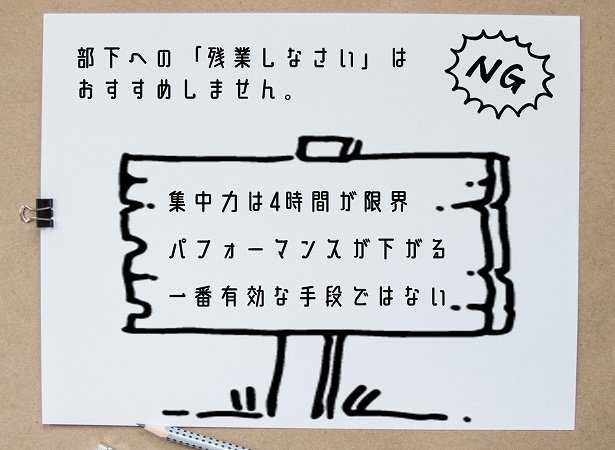

結論から言うと、上司が部下に「残業しなさい」と言うのはおすすめできない

残業に関する議論が紛糾しやすい理由として、「残業」そのものにフォーカスされがちな点が挙げられます。すなわち、上司が部下に対して「残業しなさい」などと、残業そのものを指示していることが問題になりやすいのです。

上司が部下に対して「残業」自体を直接指示するのはおすすめできません。その理由として、主に以下の3つの点があります。部下は残業に対してどのような点に不満を持ちやすいのか、という観点で考えてみると、それぞれの理由がより分かりやすくなるはずです。

「残業しなさい」発言をおすすめしない、3つの理由

- そもそも、人が1日の間でよく集中できる時間は「4時間」と言われている

- 仕事に「強制感」や「やらされ感」を持つと、多くの人はパフォーマンスが下がる

- 「残業するしない」はあくまで手段の一つ。目的達成の為の「一番有力な手段」ではない場合が多い

それぞれ、順を追って見ていきましょう。

そもそも、人が1日の間でよく集中できる時間は「4時間」と言われている

米国の心理学者アンダース・エリクソンによれば、人が1日のうち集中できるのは4時間が限度だそうです。所定の労働時間が8時間だとして、さらに2時間残業すれば10時間働いたことになります。エリクソンの理論に基づけば、10時間のうち6時間は集中できていない状態で仕事に向かっていることになります。

残業に対して反発する部下の中には、「ダラダラと残業しても集中できない」と感じている人もいることでしょう。これは慣れや精神力の問題ではなく、一定以上の時間を過ぎると集中力が続かないのは誰にでも当てはまることなのです。

部下の側からすれば、「生産性が下がってもいいので、会社に長時間居続けなさい」と言われているに等しく、合理性のない指示を与えられたと感じている可能性があります。

仕事に「強制感」や「やらされ感」を持つと、多くの人はパフォーマンスが下がる

上司から「残業」そのものを指示された場合、部下が感じるのは「義務感」「強制感」です。「残業するように言われることが目に見えているので、定時までは仕事を急いでこなさず、わざと残業時間にやることを残している」などといった本末転倒なことになりかねません。

仕事に「強制感」や「やらされ感」を持つと、たいていの人は仕事にやりがいを見出せず、かえってパフォーマンスが下がる傾向があります。

一方、若手社員の中にも残業に対してそれほど抵抗感を持たない人もいます。個々人の考え方によるところも大きいはずですが、上司との関係性の中で「残業を強制されている」と感じるような伝え方をしていないか、またはタスク指示が明確で、やるべきことがあるから残業するという意識が先立っている可能性が高いでしょう。

このように、残業ありきの考え方は部下のパフォーマンスを下げ、慢性的に残業が続く原因になりやすいので注意が必要です。あくまで「やるべきこと」が先にあり、そのための手段として残業があることを念頭に置く必要があります。

「残業するしない」はあくまで手段のひとつ。目的達成の為の「一番有力な手段」ではない場合が多い

残業が常態化している職場は、組織論の面からも問題を抱えていることが少なくありません。

たとえば、「忙しいから残業する」という考え方は、一見すると合理的であるように思えます。では、今よりもさらに忙しくなった場合、どうするのでしょうか。「忙しいから残業する」という考え方に基づけば、「さらに残業時間を増やす」ことで解消するしか手段がありません。

実際には、仕事の進め方が非効率的であったり、不必要な会議や打ち合わせに時間を取られていたりと、労働時間を膨張させている原因が隠れていることがあります。根本的な原因を取り除かない限り、残業時間は増え続ける一方、といったことになりかねません。

とくに営業職など、成果がものを言う職種においては、労働時間の長さが必ずしも成果と比例しないことがあります。にも関わらず「残業して成果をあげよ」と指示されれば、部下としては「時間の長さの問題ではない」といった不満を持つのは自然なことです。

残業する・しないはあくまで手段に過ぎません。目的達成に向けた有力な手段が本当に「残業」なのかどうか、検証してみる必要があるでしょう。

「残業する・しない」議論の背景にあるものは──。

ここまで、残業の指示に対して部下が反発する理由について見てきました。では、上司と部下の間で残業する・しないの議論になりやすいのはなぜなのでしょうか。

職場によって異なりますが、上司と部下との間にはさまざまな「差」があります。業務範囲の差であったり、世代的な差であったりするわけですが、こうした差異が問題を複雑にしている面があることも知っておくことで、部下への伝え方や指示の仕方に工夫できる部分が見つかるかもしれません。

業務の「見えている範囲」の違い

上司と部下では、仕事に対して見えている範囲の広さが異なります。多くの場合、部下は自身の担当業務を見ているのに対して、上司としては部署全体を見ています。

そのため、上司としては部署全体、あるいは会社の置かれた状況から「残業する必要がある」と判断していたとしても、部下からすれば「なぜ残業しなくてはならないのか?」と不満を持つ原因になっている可能性があるのです。

よくある事例として、「自分の担当業務が終わっているのに、他の人の仕事を手伝うために残業するのは理不尽だ」という不満です。たしかに、効率よく仕事を終わらせた人が損をするのはおかしいことのように思えるかもしれません。

しかし、会社としては担当を便宜上割り振っているのであり、個々人が完全に分業して仕事を進めてよいわけではありません。他の担当者の仕事を手伝うことで感謝され、本人としても仕事がやりやすくなったり、他の担当者の仕事内容を知るチャンスになったりすることもあるでしょう。

このように、業務の「見えている範囲」の違いは、残業に対する捉え方の違いとなって表面化することがあるのです。もし部下が残業に対して不満を持っているようであれば、残業そのものよりも仕事に対する視点・視野の共有を図ったほうが近道かもしれません。

「生きがい」や「やりがい」といった、「大切にするもの」・「価値観」の違い

残業について議論するとき、どうしても「仕事」の側面から是非を論じられがちになります。しかし、部下も一人の人間ですので、会社以外の生活があり、何に対して「生きがい」や「やりがい」を感じるかは一人一人異なるのが当然です。

「会社で評価されて昇進する」ことが大切だと考える人もいれば、「プライベートで趣味の時間を確保できる」ことが大切だと考える人もいます。

上司の視点から見れば「会社に貢献することを第一に考えてくれる部下」のほうが好ましく見えやすいため、残業にネガティブな考えを持つ=仕事熱心でない、といった短絡的な評価をしがちなのです。

たとえば、家族との時間を大切にしたいので、残業をしないで退勤する日を作りたい、と考えている社員もいることでしょう。そういった人に対して「家族よりも仕事を優先すべきだ」といった考えを押し付けるのは、上司の言動として適切ではありません。

このように、大切にするもの・価値観は人それぞれ異なります。日頃から部下としっかりとコミュニケーションを取り、個々人に合った伝え方や指示の出し方を工夫するのは、上司として必要な心がけと言えるでしょう。

「帰属意識」の抱き方の違い

若手社員が残業に対してネガティブな考えを持ちやすい背景として、会社に対する帰属意識が薄れていることは無視できない問題でしょう。終身雇用の時代であれば、就職した会社に定年まで尽くすのが当たり前だったわけですから、残業をこなすことについても否定的な考えを持つ理由はとくになかったはずです。

しかし、現代においては勤務する会社を変えるのは決してめずらしいことではなくなっています。むしろ、倒産やリストラといったリスクを考えたとき、1社に依存してキャリアを形成するのは危険なことと考える人も増えています。

特定の職場の中でしか通用しない業務に膨大な時間を費やすよりも、客観的に評価されやすい成果をあげることに集中したり、持ち運びできる資格の取得など会社以外でスキルアップを図ったりする人もいるはずです。

このように、帰属意識の抱き方は時代とともに大きく変化しています。帰属意識の多様化を許容する組織としての懐の深さが、優秀な人材を採用することにつながる場合もあります。「会社に尽くして当たり前」という考え方が思考のどこかに残っているとしたら、帰属意識が多様化していることにも目を向けておくべきでしょう。

その人のいま現在の「状態」・「感情」からの影響

残業に対してネガティブな考えを持っているように見える部下は、たまたま「残業」という括りで問題が表面化しているのかもしれません。対象者の現在の「状態」「感情」が、仕事に精一杯取り組める状況にない可能性もあるのです。

上司としては、「残業をしたがらない」という部下の一面が表面化すれば、「彼・彼女は残業を嫌がっているようだ」という捉え方をしがちです。しかし、問題の本質は残業する・しないではなく、仕事に真正面から取り組めない何らかの事情を抱えていることにあるかもしれないのです。

一例として、

- 同僚との関係がうまくいっていない

- 上司に対して(残業以外の理由で)反感を抱いている

- 会社の方針や方向性に共感できずにいる

- より興味を惹かれる業界・職種・会社がある

- プライベートで問題を抱えている

といったことが挙げられます。

「残業」という一点にこだわり過ぎることなく、部下が抱えている問題の本質を見極めることが大切です。社員面談を行うなどしてじっくりと部下と話し合い、できるだけ本音を聞けるよう上司のほうから歩み寄っていくことが必要な場合もあるのです。

私の事例:これまで勤務してきた会社の「残業のありかた」 は──。

筆者の場合、いくつかの企業で「残業」について悩まされた経験があります。

とある印刷会社では、朝8時半から夜7時まで働いても残業代は支給されない仕組みになっていました。自社工場を保有していたため、工場の従業員に合わせて数時間に1回の休憩を与えられていたのです。休憩時間は労働時間に含まれないという理屈に基づいており、結果的に拘束時間が長くなっていました。

毎日夜9時近くまで働くことが多く、通勤時間を含めると早朝から深夜まで拘束されていましたが、残業代は申し訳程度にしか支給されませんでした。当時は「そういう制度の会社」と理解していたつもりでしたが、心身の疲弊度合いと賃金が釣り合っておらず、徐々に心が離れていったのを覚えています。

出版業界に移ってからは、「残業する社員は頑張っている」という上の世代の昭和的な考えにカルチャーショックを受けました。役員クラスは社員の勤怠状況を見て判断しているため、残業が少ない社員は「きちんと仕事をしていないのではないか」と疑いの目を向けられるのです。

労基局が目を光らせるようになってからは、「役員が納得する程度に残業時間を確保しつつ、一定以上の時間を超えないようにする」コツをつかむ必要がありました。結果的に、やることがない時でも無理に仕事を捻り出して残業する、といった本末転倒なことをしていたのです。

前者は制度上の問題を抱えており、後者は企業文化の面で問題を抱えていたと今は考えています。このように、会社ごとに残業に対する問題点は異なるものの、「従業員一人の力ではどうしようもない」ケースが少なくないのが実態であるように感じます。

まとめ)問題の本質が「残業」ではない可能性も考慮しよう

残業に対する考え方が世代間で異なることは、さまざまなメディアで取り上げられ話題になりました。国が提唱する働き方改革においても、長時間労働が問題視されるなど「労働時間」「残業」に耳目が集まりがちです。

しかし、問題の本質は本当に「残業」であるかどうかを、そもそも疑ってみる必要がありそうです。残業するべき・するべきでない、といった議論はともすれば感情論になりやすく、部下との間に溝を作る原因にもなりかねません。

仕事の目的や達成すべき目標を共有する中で、結果的に残業が必要になることがあるかもしれませんが、残業そのものが目的ではないことは間違いないはずです。「残業に対する価値観が部下と異なる」という局所的な問題意識に埋もれてしまわないよう、問題の本質が「残業」ではない可能性も考慮する必要がありそうです。

<スポンサーリンク>