第5話 – ドキュメント

自分の心を支配できぬ者に限って、とかく隣人の意志を支配したがるものだ。

ゲーテ(18~19世紀ドイツの詩人・小説家・劇作家、1749~1832)

前章までのあらすじ

下半期に向けての評価面談にて、横井は部下である伊藤と対峙するが、彼女の思いつめたような表情が気にかかる。

彼女の直属の上司である井田と話した横井は「伊藤はお前(横井)に好意を抱いているかもしれない」と忠告を受ける。

奇しくもその日、伊藤と2人で日帰り出張に向かう予定だった横井は、内心複雑な思いを抱えつつも、帰り道に彼女の悩みを聞き出そうとする。

そこでのやり取りで横井と伊藤の間での「キャリア観の違い」が浮き彫りになり、彼女の本音を聞くうちに、横井は今まで彼女に抱いていた印象を新たにし、「伊藤なら自分の手を離れた後も、うまくやっていけるだろう」と安堵したのだった。

1

10月は季節の移り変わりとともに、組織内にもさまざまな変化が起こった。

ほんの数週間前まで、残暑の中Yシャツの袖を捲り生活していたのに、今では通勤の際は薄手のコートを手放せずにいる。

組織人として勤める以上、人事異動は避けて通れないものだ。しかし、人間関係を伴う環境の変化はいつも、僕の心を落ち着かなくさせた。

また新たな関係性を構築していく過程は、何度経験しても慣れるものではない。

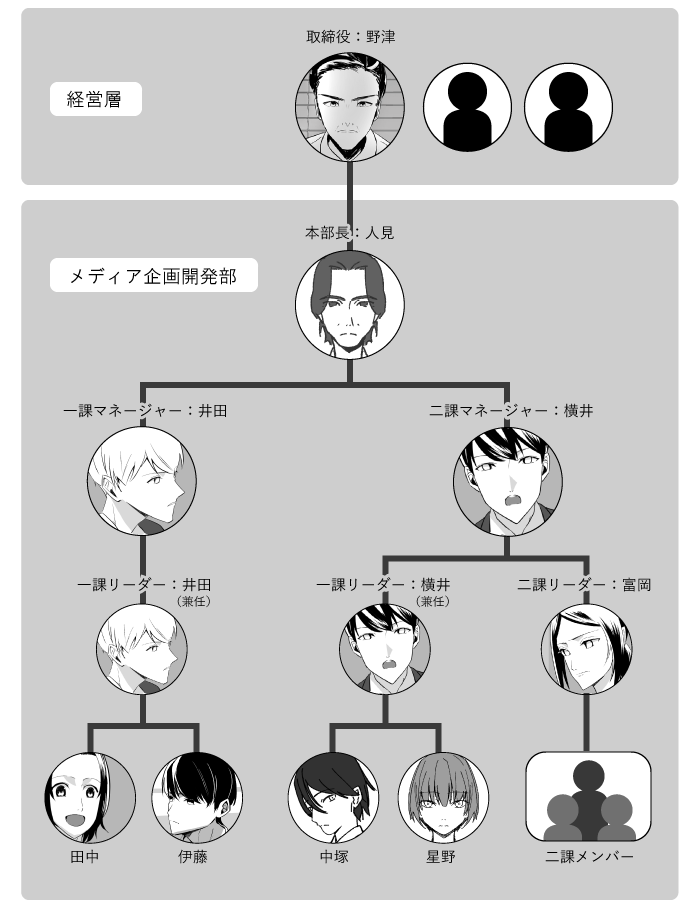

月初めの全体会議にて、野津部長からチームの変更を言い渡された。下期の組織変更に伴い、井田が1課のマネージャーに昇格することになったからだ。

対する僕は、マネージャーの役職はそのままに、既存サービスの運営を主業務とする2課に横滑りすることになった。

「メディア企画開発部二課」マネージャー。

マネージャーとして理想と自身とのギャップに戸惑いつつも、日々、奔走している。

「人の気持ちを察することに長けている」とは本人の談。恋人・純とは曖昧な距離を保ったまま。

1課は新プロジェクトをはじめとする「新規サービス立ち上げの役割を担う課」として再定義された。

井田が指揮を執った新プロジェクトは、無事9月末にリリースされ、順当な走り出しをみせていた。おそらく、井田のマネージャー昇格は誰もが納得のいくものだったろう。

別に、自身の現状に、不遇を感じているわけでもなかった。

客観的に見ても、今の僕では井田の手腕には敵わない。できる奴に大きな仕事が与えられるのは、ごく自然な事の成り行きだった。

「井田くんは、ずっとマネージャーへの昇格を断り続けてきたらしいね」

喫煙所で横並びに立つ片桐さんが、ふいにそう言った。

「メディア企画開発部一課」ディレクター兼クリエイター。エキスパート職であり、横井にとっての年上の部下。のほほんとした佇まいで人望も厚いが、時折、的確なアドバイスを投げてくる。ヘビースモーカー。

「え、そうなんですか?」

僕の驚きの声に、片桐さんは意外に思った様子だった。確かに、同期のよしみで相談されていても、なんら不思議はない内容ではあった。

「まだ現場でスキルを身につけたいから、って、2年前くらいから断っていたらしいよ。実に彼らしい理由だね」

僕はなんと返事をすればいいのか、分からなかった。

「それにしても、今回はかなり大きな組織変更だったね」

片桐さんは僕の方を見ずに、そう言った。

今回の組織変革は、メディア企画部を中心に行われた。

野津部長の「取締役本部長昇格」にはじまり、後任には2課のマネージャーだった人見という男性が就いた。

僕は2課のマネージャーを兼任しつつ、一部の既存サービスを運営するチームを直轄で見ることになった。「チーム」と言っても、メンバーは広告事業部から移動してきた中塚 隆という男性と、以前まで富岡リーダーの部下だった星野 玲という女性と僕の3人のみだ。

中塚と星野とは、これまでほとんど面識がなかった。

星野とは評価面談のときにはじめて口をきいたくらいだし、他部署からの異動となる中塚は、社内で何度か顔を見かける程度だった。

「前よりもっと席が遠くなっちゃったけどさ、まぁ、これからも一服付き合ってよ」

「もちろん。またいろいろ相談させてください」

片桐さんは最後に長く煙を吐き出すと、まだそれが消え切らないうちに足早に去っていった。

僕はその煙が消えるのを、しばらく眺めていた。

2

新しいメンバーとは朝礼にて軽く挨拶を済ませた以外は、いずれも業務上でのやり取りのみで、改めて話をする機会は、業後の打ち上げの場まで持ち越しとなった。

打ち上げはホテルの宴会フロアを貸し切った立食式のパーティだった。

僕は会場まで伊藤と田中と共に向かったのだが、どうやら課ごとに席が設けられているようで、入口に張り出された座席表をもとに、二人とは離れ離れになった。

上半期の慰労会と下半期の決起会、さらには新しいメンバーとの顔合わせも兼ねる打ち上げは、毎年ほぼ全社員が参加するスケールの大きなものだ。

会場もかなりの広さだった。中央のステージから見渡せるかたちに、5人掛けの丸テーブルが扇状に広がっている。二課のテーブルは、中央から少し外れた入口寄りにあった。

既に席に着いている人見が、僕の顔を認めるとともに「こっちこっち!」と大仰に手招いている。

人見に向かい合う位置に中塚と星野が座っており、ここからは彼らの後頭部しか見えていない。

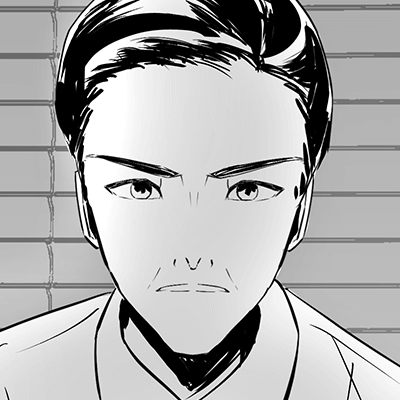

中肉で、オシャレに気を遣っている。

プレゼンはじめ、説得や提案のコミュニケーション、人をまとめたり動かしたりするのが非常にうまい。感情表現が豊か。

「なんか、年々豪華になってる気がしない?」

席に着くなり、人見がそう言った。

「たしかに。誰かの結婚式みたいですよね」

僕が答えるより先に、中塚が言った。

朝礼での自己紹介でも思ったが、中塚はとても「気持ちのいい」青年だった。目上の人間に接する際は常に柔らかな笑みを浮かべ、仕立ての利いたスーツは、入社からいくばくも経っていない新入社員には見えないほど、よく着こなしていた。

笑顔がとても好印象。友人が多い。

広告事業からの異動だが、メディア運営の知識は十二分にある

隣に座る星野は、グラスに注がれたシャンパンを飲んでいる。グラスに口をつける頻度はかなり短く、それはさながら相槌の代用にも思える動作だった。彼女はどうやら、会話があまり得意ではないらしい(それに、よく考えればまだ乾杯の前だ)。

開始予定時刻の19:00を10分ほど過ぎた頃、野津取締役による大仰な乾杯の音頭が取られた。それを合図に、各テーブルで思い思いに会話が行われていた。

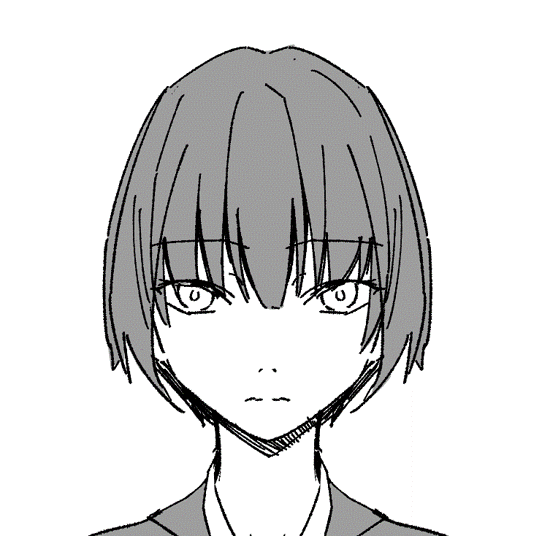

寡黙で、何を考えているかわかりにくい。仕事はきっちりやる。

富岡の部下として働いていた。

「じゃあ、改めてよろしくお願いします。2課は3人だけのチームだけど、がんばろうね」

「はい、こちらこそよろしくお願いします」

溌溂とした口調でグラスを持ち上げた中塚とは裏腹に、星野はにこりともせず、小さく頭を下げただけだった。

会も中盤に差し掛かった頃、営業部の男性新入社員2人が、大げさな仮装をしながらステージに上がった。

「それでは、みなさんお待ちかねの、ビンゴ大会を開催したいと思います!」

手元のカンペを見ながらの進行ではあったが、おそらくやり慣れているのだろう、彼らの立ち居振る舞いは堂に入っていた。

各地で歓声とも悲鳴ともつかない声が上がる。

ビンゴ大会は、3年程前から行われるようになり、用意される景品もなかなか豪華なものだったから、人気の恒例行事になりつつある。──とはいえ、盛り上がっているのは主に若い社員、特に営業職のメンバーがメインだった。

壇上には景品の乗った長机が置かれており、3等はゲーム機、2等はハイビジョンテレビと紹介され、そのたびに会場の熱気も上がっていくようだった。「1等は当たってからのお楽しみ」と、いかにも演出然とした赤い布が掛けられており、商品はまだ見えないようになっている。

ホテルの従業員の協力もあり、手際よく全員にカードが配られ、次々と番号が読み上げられていく。

僕は、前列で盛り上がる社員を横目に、ただ淡々と、司会者の読み上げる番号を聴いていた。

僕の手元のカードは、ほとんど穴の開かないままだった。熱狂していく会場のテンションとは裏腹に、僕はまったく気持ちが乗れずにいた。

「あれ?星野さん、リーチなんじゃない?」

星野の手元には、穴だらけのカードがあった。

星野は抑揚のない声で「はい」と答え、手元のカードに視線を落とした。

「あと何番が空けばいいの?」

「…7、です」

そのとき、司会者から勢いよく「7!」という声が上がった。

「すごいじゃん!ビンゴだよ星野さん!!」

僕は興奮して彼女の方を向いた。

「ビンゴォォ!!!」

少し離れたところでも、若い男性社員の叫び声が上がる。

「あ、すみません!!!こっちもビンゴです!!」

思わず、そう叫んだ。と同時に、周囲からの視線がわっと僕に集まった。

「すごい!横井さん!!」

──伊藤の声だろうか。そのほか、何人かから賞賛と野次の入り混じった歓声を受ける。

「いや、俺じゃなくて、星野さんが!」

弁解するように、周りに向けて叫んだ。

司会者が僕らの方を向いて、ステージに上がってくるよう促すが、星野は一向に席を立とうとしない。

しばらくして司会者がもう一度呼びかけると、ふと中塚が立ち上がりすたすたと壇上へと上がっていった。

「すみません。星野さんはちょっと酔って具合が悪いみたいで、代理で」

どこかの島から「ヒュー」とはやし立てるような声が上がる。

中塚はそれにはまったく動じない様子で、司会者とひとことふたこと交わした後に景品を受け取った。

壇上から戻り、彼はそのまま星野のところにやってきて景品を手渡した。星野の方をみやると、その顔はどこか安堵の面影を孕んでいるようにも見えた。1等の景品は、温泉旅行のペアチケットだった。

「さすが気が利くね、彼。それに、人前に出る度胸もある。根っからのリーダータイプじゃないか」

いつの間にか隣に来ていた人見が、僕にそう囁いた。

──たしかに、そうかもしれない。

でも、そんな中塚と星野とのやりとりを、僕はあまり楽しい気持ちで眺めることができなかった。

これから、この2人と一緒に働くことになるんだな──。そう思うと、なぜか胸がざわめいた。

3

打ち上げ会の翌日、僕は中塚と星野に改めて挨拶をして、その後3人で業務ミーティングを行った。

僕たち3人のチームが受け持つサービスには、野津取締役からかなり高い数値目標を課せられていた。

目標を達成するためには、とにかく業務効率を高めること、そして時間をかけて数をこなしていく必要がある。

「最初のうちは、なかなかスピードも出ないだろうし、分からないことが多いということもあると思う。だから、まずは『慣れる』ことを意識して」

僕はそう言って二人を見た。中塚も星野も、黙って資料に目を落としたままだった。

「何か、質問はありますか」

そう訊き返すと、中塚の方がゆっくりと僕の方に顔を向け「今のところは大丈夫そうです」とだけ応えた。

「そう、良かった。──星野さんは? 改善したほうがいい部分とか、気がついた部分はある?」

「いいえ。大丈夫です」

「よし。じゃあ、この通りに進めていこう。

最初のうちは、星野さんが中塚さんに細かな手順を教えてあげてね。なにか問題や改善点が見つかったら、すぐに言ってください。よろしくお願いします」

ミーティングが終わり、2人が退出すると同時に、思わず息が漏れる。

2人とのまるで手触りの無いやり取りは、壁に向ってひたすらにボールを打ち込むだけの一方的な運動のように思えて仕方なかった。

二人の引き継ぎ資料を見る限り、過去の業務態度に問題はなかったはずだ。

星野に関しては、前上司の富岡から「コミュニケーションにやや難あり」というコメントが添えられてはいたが、それ以外は至って普通で、中塚の方は概ね「非常に優秀で、前途明るい人材」という評価だった。

彼らに対して抱いていた違和感のようなものは、その日の夜にいよいよ確信へと変わった。というのも、二人とも定時になるなりすぐに帰ってしまったからだ。今日やれることは、まだまだたくさんあったはずなのに。

「お先に失礼します」

そう言って帰ろうとする中塚に、僕は「今日はどうだった? 結構進んだかな」と尋ねる。

「まあまあ、ですかね」

中塚はそう応えた。

「そうか。…ところで、星野さんは?」

「もう先に出ましたけど」

「帰る」と伝えただけ、中塚のほうがましというわけか。

「分かりました。ご苦労様でした」

僕はそう言うしかなかった。

翌日以降も、二人は同じ調子だった。

定時を迎えたと同時に、まるで判を押したように帰路についてしまう。

僕は次第に苛立ちを感じ始めていた。定時後も終電間際までオフィスに残り、ただ一人現状を打破するために動いている自分が馬鹿馬鹿しくも感じられた。

毎朝のショートミーティングの際に、業務の進捗が芳しくないこと、挽回していくよう意識してほしいことを伝えたが、それでも結果は同じだった。

2週間が経って「これでは埒が明かない」と思い、人見のもとへアドバイスを求めに向かった。

「ふーん、なるほどね」

人見はそう言って笑った。目を細め、唇の端をわずかに持ち上げる。──まるで絵に描いたような「人好きのする笑顔」だった。

「聞いていて思ったのはさ、横井くんと彼らとでは、働き方が違うかもしれないってことだね」

「働き方、ですか?」

「そう」

人見はそこで一度、もったいぶるように咳ばらいを挟んだ。

「たとえば横井くんは、『上司から課された目標に向かって突き進むタイプ』だよね。言い方を変えれば、組織にとって一番扱いやすくて、かつ重要な人材でもある」

「…どうでしょうか。あまり自分では分かりませんが」

彼のどこか計算めいた微笑みと、「扱いやすい」という、やや無遠慮な物言いの間には、決して小さくないズレがあるように思えてならなかった。

「で、おそらくだけど、中塚くんも星野さんは、横井くんとは別のタイプなんじゃないかな?」

「二人は、どんなタイプなんでしょう?」

「いやぁ、わからないよ、そこまでは」

人見はおかしそうに笑った。

「それは直属の上司である横井くんが考えることじゃない? 彼らは君と違う価値観を持った人間と仮定したうえで、、じゃあ具体的にどんな指導をしていけばいいのか…考える価値がありそうだね」

「はあ、」

半ば投げやりにも思える人見の助言に、僕は相談したことを後悔し始めていた。

そして、ほとんど無為に過ぎていった数十分の時間を思わずにもいられなかった。今はたとえ一分でも惜しまれる状況だというのに。

「僕からアドバイスができるとすれば、残業というのは手段であって目的じゃない──あ、本当は外山部長の受け売りだけどね。大丈夫、新しいチームなんて最初はそんなもんだよ。仕事をしているうちに、お互いに打ち解け合っていくものだよ。それまで辛抱するのも、マネージャーの仕事だよ。がんばって!」

人見は立ち上がり、僕の肩をポンと叩くと、やけに軽い足取りでその場を去っていった。

何人かの社員は、人見のことを「口だけは良いことを言うが、実際は何もしない上司」と評価していた。

本当にその通りかもしれないと思った。

4

その夜、3か月ぶりに純に会った。

横井の恋人。現在は距離を置いている。

文房具会社に勤めており、サバサバとした性格ながらも人望は厚く、仕事も速いキャリアウーマン。

僕が電話口で思わず「会いたい」と口にしてから、彼女からの連絡は無かった。

それが昨日、唐突に着信があったかと思えば、

「場所はどこにする?」

と、空白の3か月間など、まるで無かったように純は言ったのだった。

直前まで業務に充てていたため、危うく電車を逃し、約束の時間に遅れてしまうところだった。

新宿南口のショッピングモールにあるカフェを待ち合わせ場所にしていた。

彼女と2人、何度か訪れたことのある店だった。

入口の店員に待ち合わせであることを告げ、店内を見渡すと、窓際のソファ席に彼女と思われる後姿が見えた。最上階にある店のため、夜は随分と眺めがよく、彼女もとても気に入っていた。

僕はそこに立ち止まったまま、しばらく純の後姿を眺めていた。彼女は今、僕を待っていてくれているのだ。そんな当たり前のような事実が、僕の胸を強く打つ。

純になんて声をかけるべきなのだろう。

タイミングを計ったように、純がこちらを振り向いた。彼女は一瞬、困惑したように眉をひそめると、胸の前で小さく手を振った。僕も反射的に振り返す。店内を流れるBGMが、ふいに遠のいたような気がした。

「ごめん、忙しかった?」

開口一番に、彼女は言った。

「ううん、大丈夫。それより、けっこう待たせちゃったよね?」

「そんなに待ってないよ」

3か月ぶりに見る純は、少しだけ痩せたように見えた。

──しかし同時に、その表情には3か月前には無い柔らかさも内包されていた。

まだ付き合って間もない頃に、彼女はよくこんな顔で笑っていた。

「仕事はどんな感じ?」

「まあ、相変わらずかな。でも、大分慣れてきたよ」

「そう、良かった」

「純はどうなの?」

「うん、ぼちぼち…かな」

しばらくは、お互いに手探りの会話が続いた。

「ちょっと痩せたんじゃない? ちゃんとご飯食べてる?」

しばらくして、純がそう尋ねた。

痩せたのは純の方じゃないか。

しかしそれもまた、口に出すことなく喉元で留まってしまう。

話すべきことはたくさんあるはずだった。一課から外された悔しさ。その席に今は同期が座っていること。残業をしない部下と、それを見過ごしながら一方的に苛立ちを募らせていく自分の不甲斐なさ。そして、純がいない3か月間、どんなに寂しかったかということ。

この店に着いてから、もう一時間が経とうとしている。純が手許のスマートフォンに視線を落とす回数は、次第に増えてきている。

「今日は、どうして会ってくれたの?」

ふいに純が聞いた。

「……だって今日は、純が誘ってくれたんだろ?」

思わずそう問い返すと、彼女は目を伏せ、ややあって再び視線を上げた。

「そうだよね」

口元は微笑んでいるものの、その顔ははじめの頃よりもぎこちない。

空気を変えねばとその後も様々な話題を投げたが、どれも上滑りで、気づけば閉店時間が迫っていた。

「そろそろ帰らないと」

純が促す。

「あ、うん。そうだね」

「会計は割り勘にする」「しない」の問答が何度か繰り返されたが、最終的には半ば強引に彼女を説得し、僕が支払うことにした。

応対してくれた女性店員は働き始めたばかりなのか、レジを打つ手がぎこちない。

内心で「早くしてくれないかな」と思う。純は先に店の外に出ていたが、会計を終え扉を開けると、すでに彼女はいないんじゃないか、という懸念があった。

「またのご利用をお待ちしています」

店員の言葉を聞き終わらないうちに、僕は素早く店を出た。勢いよく扉を開けると目の前に純が立っていた。

「どうしたの、そんなに焦って」

「いや、別に。なんでも」

取り繕うつもりが、しどろもどろになってしまう。

純がくすりと笑った。

純との時間を名残り惜しみつつも、改札まではあっという間だった。帰宅ラッシュは過ぎていたが、週末ともあって改札前は人の往来が激しい。

「今日はありがとう」

周囲の喧騒に紛れないよう、心持ち声を張る。

「ううん、こちらこそ。また連絡するね」

純が頭上の電光掲示を確認し、小走りで改札を抜ける。ホームへの階段を下るまで、彼女は二度、こちらを振り返った。彼女の姿が見えなくなってからも、僕はしばらく手を振り続けた。

別れ際、彼女の方から自然と「また連絡するね」という言葉が聞けたことに安堵した。

今日言えなかったことも、次には言えるようになっているかもしれない。そうやって少しずつ、空白の時間を埋めていきたい。そんな思いを胸に、彼女とは反対方向のホームを目指した。

5

「横井、どうしてこうなってる? わかるように説明してくれ」

新体制になってから3回目の定例ミーティングの際、野津取締役は厳しい表情でそう詰め寄った。

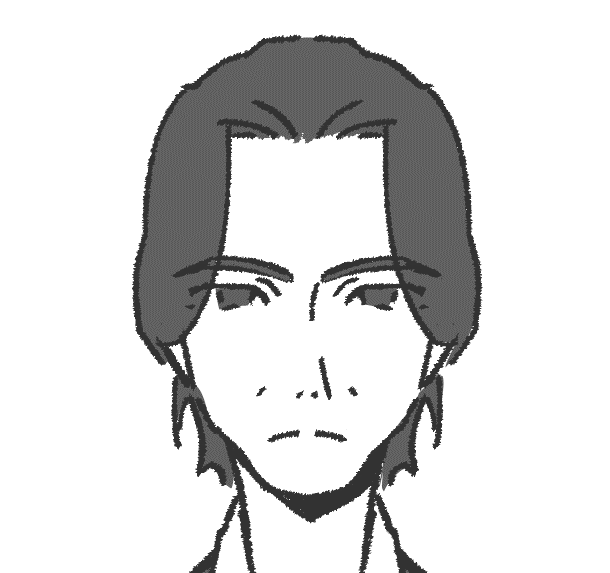

「メディア企画開発部一課」取締役。

ウィットに富んだ冗談を言い、しかるべき場所では冷静な一面も見せる、横井から見る「理想の上司」。

学生時代にラグビーをたしなんでおり、今でも体系は維持している。

「はい……」

喋りだしたはいいものの、二の句を継げずに、スーツの袖を握りしめる。

「部下も私も、まだ業務が手探りの状態です。システム構築の経験もある中塚が、星野のサポートにも回っているのですが、やはり時間的なロスは生じてしまいます。打開策については、まだ見出せていません」

まるで話にならない、というように野津は虚空を仰いだ。

微かな期待を込め、隣に座る人見を窺い見るが、彼は例の「人好きのする微笑み」で、自らの手元を眺めている。

「申し訳ございません。チームでも改めて、現状の確認を深めていこうと思います」

頭を下げることしか出来ない僕に対し、野津取締役からはその後も厳しい指摘をいくつもされた。曰く、「当初のスケジュールに問題はなかったのか」「チーム内でこの遅れを共有していなかったのか」「マネージャーとしてフォローしていなかったのか」といった、至極もっともな指摘だった。僕は「本日中にリカバリー案の提出をすること」を、その場で約束させられた。

ミーティング後、僕は早速中塚と星野に声をかけ、個別面談を行った。チームの現状がいかに悲惨なものになっているか、そしてオンスケジュールになるまでは残業もやむなしということも、はっきりと伝えた。

星野は小さな声ではあったけれど、「分かりました」と口にしてくれた。問題は中塚だった。僕が話すあいだ一度も目を合わせようとはせず、明らかに不満を溜め込んでいるように見えた。

「僕は中塚くんの能力に期待しているんだ。君が本気で業務に取り組んで一緒に頑張ってくれたら、今の遅れだってかなり取り戻せる。俺一人が頑張っても意味無いんだ。チームで今の状況を乗り切らないと」

「横井さんに僕の能力を買ってもらえているのは光栄です」

中塚は口端を軽く上げ、笑みを見せながらそう言った。ただし、それだけだった。

そして中塚はその日も、定時になるとさっさと退社してしまったのだ。

6

翌日、更に追い打ちをかけるような出来事が起きた。

星野が無断欠勤をしたのだ。

「中塚くん、星野さんから何か連絡を受けてないかな?」

「いえ、何も」

画面から目を離さず、中塚は端的に答えた。

業務時間中の中塚は、驚くほどの集中力を発揮する。定時内での作業効率だけ見れば相当の実力だと言えるだろう。この集中力でもってたとえ一時間でも残業してくれれば、かなりの遅れを取り戻せるはずだ。ただ、今は星野の欠勤の方が問題だった。

星野の携帯に連絡を入れたが、無機質なコール音が響き続けるだけだった。どうやら留守電すら設定していないのか、コール音が終わる気配はない。その時、中塚が声をかけてきた。いつになく余裕のない様子に、胸がざわついた。

「横井さんヤバいです。このサービス、バグがありました」

「え!?」

慌てて電話を切り、中塚のパソコンを覗く。すると先月リリースされたサービスに対しての問い合わせ内容に、確かにバグが起因となっているものがあった。どうやらデバックから洩れていたらしい。

「これ今日中に直せそう?」

「厳しいと思います」

「じゃあ二人がかりでどうにかしよう」

人手が足りない時に限ってこういうことは起こる。ただでさえ星野のの分もフォローしないといけないというのに。

もっとも、いくら嘆いたところで状況がよくなるわけではない。星野に欠勤理由を尋ねるメールを送ると、すぐに業務へと取り掛かった。

昼休みになってメールチェックをしたものの、星野からは未だ返信が来ていない。もう一度電話をかけても、相変わらずコール音が響くだけだ。

午後になって、中塚と進捗状況を確認し合った。

「僕は別件で、今日中に仕上げなきゃいけないから、後はお願いできるかな? 」

「わかりました……あと6、7時間もあれば終わると思いますし、明日の午前中には」

「ちょっと待って」

今、何て言った? 僕は信じられないものを見るような目つきで中塚を見てしまった。

「6、7時間だと、つまり今日の21時には終わるってことだよね? 今日中にメンテナンスを終了させるのと、明日、得意先の始業時間にメンテナンスが終わっていないのでは、まったく意味が違うんだよ?」

あくまで正論を言ったつもりだが、対する中塚は憮然とした表情を隠そうともしない。その表情を見ると、今までの不満までもが次々と首をもたげてきそうになった。

「今日はイレギュラーな事態とはいえ、普段の業務でもそうだよ。前に遅れを取り戻せるまでは協力してほしいって言ったこと、中塚くんはどう受けとめてたの?」

「お言葉ですが」

中塚は背筋を正して僕に向かい合った。

「マネージャーというのは業務時間内で業務が終われるように管理をすることも務めの一環だと僕は思っています。その点、横井さんは始めから残業ありきでスケジュールを組んでいませんでしたか? 僕は、定時内には決して低くないパフォーマンスを出しているつもりですが」

咄嗟に言葉が出てこなかった。まったくその指摘通りだったからだ。たしかに残業を見越したスケジューリングをしていたからこそ、中塚や星野が定時退社をする度に遅れが発生していたのだ。

「それと、僕は1時間分の残業代をもらうよりも、早く帰った方が自分のためになると考えているんです。自分の時間を残業で消費する理由が、まったく理解できません」

──彼らは君と違う価値観を持った人間ということだ。

そのことを認識したうえで、業務の指示や指導をしていかないといけないね。

ふと、人見部長の台詞が頭をよぎる。

ただ、気持ち的にも、ここで引き下がるわけにはいかなかった。今彼に甘い顔をしても、チームでの働き方がこれから先変わることはないだろう。

「──通常業務については、少し考えさせてくれ。ただ、今日の業務についてはイレギュラーなんだ。どうしても急ぎでメンテナンスを終了させたい。悪いけど、これは業務命令だ。対応してほしい」

「……わかりました」

中塚は渋々といった体で頷いた。

7

翌日、僕が出勤して少しして星野が出勤した。

「おはようございます」

いつものように澄ました態度に、思わず星野を凝視してしまった。星野はそんな僕に一瞥もくれることなく自分の席にき、PCを立ち上げる。

昨日、無断欠勤したことについてはどう思っているのか、その表情からはまったく読み取れない。

「ねえ、星野さん。昨日はどうしたの」

「え?」

「連絡もなく急に休んだから、何かあったんじゃないかと心配したよ」

すると星野はようやく、「あ、」と呟いた。

「すみませんでした」

星野が椅子に座ったまま小さく頭を下げる。

「事後申請になるけど、有休申請を出して。あと、理由も書いておいてくださいね」

彼女のあまりの素っ気ない態度に、ついこちらも硬い声音になってしまった。

暫くして届いた有給届の理由欄には、「私用」の二文字のみが書かれていた。制度上問題はないのだが、欠勤時の有給扱いはあくまで「会社の温情」に過ぎない。本来ならきちんと理由の説明があって然るべきだろう。

もやもやした思いが胸の中で渦を巻き、僕はたまらず喫煙室へ向かった。

喫煙室から戻ってくるまでの短い間に、クライアントからの重要メールが3通届いていた。どれも、早急に対応する必要のあるものだった。

仕事を振ろうと中塚と星野に声を掛けようとしたが、結局自分でやることにした。

だが、慣れない業務と気持ちの焦りもあって、思っていた以上に作業は手こずった。業務をを完全に終えたのは、定時時刻の間近だった。

──結局、今日も深夜残業コースか。

頭の中で自嘲気味に呟きながら、僕はようやく今日進める予定だったメインの業務に取り掛かかった。

不思議と、定時を越えてからの仕事は捗った。

いつも以上に、目の前の業務に集中できていると感じられた。

もちろんこれまでの遅れをすべて取り戻せるほどではなかったが、今行っているフローの改善点もいくつか見つけられた。それらを行えば、これまでより効率的に作業が進められる。中塚と星野に伝えれば、彼らの業務ペースも今より早められるかもしれない──。

「横井さん」

「はい!?」

──急に呼ばれて、思わず敬語で返してしまった。声の主は中塚だった。

「さっきから何度か呼んでたんですけど」

「…ごめん気づかなかった。どうした? なんかあった?」

昨日のトラブルを思い出し、つい身構える。またバグが見つかったなんて言われたら、たまったものじゃない。

「自分なりに考えた、チームの業務改善案をまとめてみました」

「え?」

「メールで送ってますので、時間のあるときに確認しておいてもらえますか? では、今日はもう失礼します」

中塚はそれだけを言うと、足早にその場を去って行った。

早速、中塚からのメールを開いてみる。

添付されたデータはWORDのドキュメントファイルで、「チームの業務フロー改善および効率化について」とファイル名が付けられていた。

データを開くと、14ページ分の資料が表示された。文字数にして約10,000字程度──、いったい、彼はいつこの資料を手掛けていたのだろう。

1ページ目は業務改善に向けての主旨・概要が記され、2ページか4ページにわたって現在のチーム業務の一覧が分類ごとにまとめられており、かつ問題のある個所に星印が付けられていた。そして、3ページ目以降ではそれら問題点についての詳細と具体的な対策案について記載されていた。

──とても、良くまとまっていた。

ところどころ要領を得ないところもあったが、他部署からの異動でまだ配属1ヶ月弱であることを考えると、じゅうぶんな出来だろう。日常業務に対しての非常に的確な指摘と対策がなされており、その中には先ほど僕が気づいた改善プランも含まれていた。

また、いくつか星野からの意見も取り入れていたようで、その箇所には彼女からの提案であることが注釈で添えられている。

「私も、そろそろ失礼いたします」

斜め向かいの席の星野が声をかけてくる。気づくと、中塚の方はすでに帰社していたようで、オフィスにいなかった。そして、時計は22時の時刻を指しており、定時からすでに3時間も過ぎていた。

「…あぁ、うん。お疲れ様」

星野になにか訊ねようとしたが、うまく言葉が出てこなかった。それに、せわしげに帰り支度をする彼女は、なんとなく今僕から話しかけられることを拒んでいるように見えた。

星野も貴社したあと、僕は中塚からの業務改善の提案書を眺めながら、同時に彼らのことについても考えていた。

これまでほとんど残業をしなかった彼らは、なぜ今日に限って遅くまで残って仕事をしていたのだろう。

そして、なぜ自主的に業務改善案まで出してきたのだろうか。

分からないことだらけだった。

改善案の提出は、彼らの「善意」として捉えて良いのだろうか。これまでの僕からのメッセージが、ようやく中塚と星野に届いたということなのか。──いや。

「都合がよすぎる解釈だよな」と、心の中でつぶやいた。

彼らは彼らで仕事に対して真剣に向き合っていることはたしかだろう。ただ、その向き合い方──価値観は、僕とは違う。

もしかしたら彼らもまた、僕との価値観の違いによって苦悩したり不安になっているのかもしれない。その苦しみや不安から抜け出すための手段として、今回の行為に及んだのかもしれない。

結局、僕は彼ら2人のことを、まだほとんど分かっていないのだ。

そして同時に、僕は今まで彼らに対して「理解しよう」ではなく、「理解してもらおう」という意識に固執していたことに、はじめて気づいた。

[続く]

<スポンサーリンク>