私たちは、洞窟にとらわれた囚人か?──プラトンの「洞窟の寓話」から、日常の業務シーンを振り返る

[最終更新日]2023/11/06

私たちは会社員である以上、組織に属して働いています。

特定の組織の中で日々を過ごしていると、知らず知らずのうちに特定の価値観や固定観念にとらわれてしまいがちです。

転職を経験すると組織というものを理解しやすくなると言われているのは、前職という比較対象があることによって、いま属している組織と意識的に距離を置いた「もう1つの視点」を持ち、客観視できるようになるためです。

では、組織の中にいながらにして自身の日常業務を振り返る術はないのでしょうか。

この記事では、ある有名な寓話を例に挙げながら、日常業務シーンの振り返りに役立ちそうな3つのケーススタディをご紹介します。

部下に対して、あるいは上長に対して思い当たる節があるかもしれません。ぜひ一度、振り返ってみてください。

Index

目次

<スポンサーリンク>

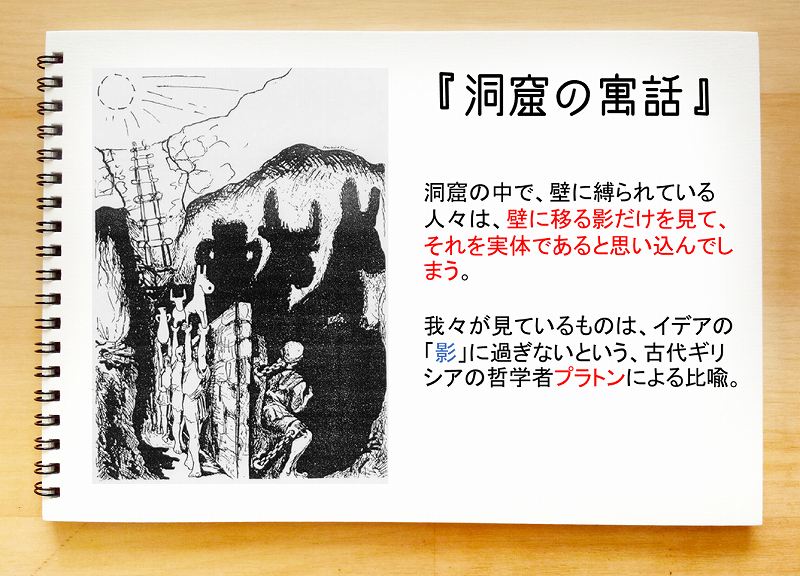

プラトンの「洞窟の寓話」とは?

以下に紹介するストーリーは、「洞窟の寓話」といって、古代ギリシアの哲学者プラトン(紀元前427年 – 紀元前347年)が伝えたものとされています。

プラトンがこの寓話で伝えたかったことは、「私たちが普段『現実』として見ているものの多くは、(幻術の)『影』に過ぎない」ということです。

ある洞窟に囚人がいます。

彼らは手足や頭を縛って固定されているので、視界に入っているのは目の前の壁面だけです。

囚人たちの背後では、はるか遠く離れたところで炎が灯されています。ただ、彼らは振り返ることができないので、炎が燃えている事実も知らないままです。

彼らは物心ついた頃からずっとこの状態で暮らしてきました。囚人たちの背後には低い衝立が置かれています。

その衝立の上から人形を出すと、壁面には人の影絵が映ります。

同様に、道具や動物の形をしたものを影絵として映し出すこともできます。壁面に映っているのはただの影ですが、囚人たちはそれらの影しか目にすることができません。

囚人たちは、影を注意深く観察したりその動きに意味を見出したりするようになります。彼らにとって影だけが真実であり、この世に存在するものの全てだったからです。

あるとき、囚人の一人を洞窟の外へ連れ出しました。

彼は生まれて初めて洞窟の外の世界を体験します。ずっと暗い洞窟で影だけを見て生きてきたので、光というものの存在すら最初は理解できません。

しかし、しだいにこの世には光というものが存在し、光があるから影ができること、影そのものは実体ではないことを理解していきます。彼は自分がこれまでいかに狭く閉ざされた中で生きてきたかを思い知ります。

同時に、今もなお洞窟の中で影を真実と思い込んで生きている囚人たちを憐れに思い始めます。洞窟に戻った彼は、自分が見てきたものを他の囚人たちに語って聞かせます。

囚人たちがどんなに驚き感激するだろう、と彼は期待していました。ところが、囚人たちには彼の話が全く理解できなかったのです。

それどころか、囚人たちは彼のことを「洞窟から出たせいで目がおかしくなった」と笑いものにします。誰一人として理解者がいないことに彼は打ちひしがれます。

それでも、いつか囚人たちに真実を知らせるために、あえて元通りの生き方——壁の影絵だけを見て、それを真実と思い込むふりをする生き方——を選びます。ただ、彼の身にはある異変が起きていました。

いちど外の光を知ってしまった彼の目では、暗い洞窟の中で影をうまく認識できなくなっていたのです。少なくともこの洞窟の中では、他の囚人たちの言うように「目がおかしくなった」のかもしれないとさえ、彼は思うことがあるのです。

「洞窟の寓話」の話から、私たち現代人が感じ取れることは──。

「洞窟の寓話」は、あくまでもたとえ話です。しかし、現代を生きる私たちにとって、重要な示唆を与えてくれる寓話でもあるのです。

私たちは、多かれ少なかれ何らかの組織に属しています。働く上においては、会社や部署といった特定の組織の中で日々を過ごしています。もしかしたら、組織の「外」から見れば奇妙に映るようなことも、ずっと同じ組織の中にいると「当たり前」と思い込み、疑うことさえできなくなっているかもしれないのです。

また、人間にとって目の前で起きている事象は印象に残りやすく、一定の説得力があると感じやすい面があります。そのため、氷山の一角に過ぎない事象を全体と思い込んでしまったり、いつの間にか経験則を絶対視してしまったりするようなことが起きる場合があるのです。

日頃当たり前と思っていたことでも、いつの間にか必然と思い込んでしまっていただけかもしれません。

目にしているものは「影」ではないだろうか?──と、見方を変えることで「実体」が見えてくることもあるかもしれない、という視点を持つことで、マネージャーとしての多角的な視点を養うことに役立つ場合もあるはずです。

職場でのこんなシーンにおいて、私たちは「実物」ではなく「影」を見ている?

ここからは、具体例を挙げながらケーススタディに取り組んでみましょう。

私たちが日頃働いている中で、いつの間にか「影」を実体と思い込んでしまっているケースがないとも限りません。それぞれの事例では、

- 部下自身について

- 上長に対して

- チームのメンバーに対して

といったそれぞれの視点から、思い込みがトラブルや軋轢へとつながりかねない場面を紹介しています。

それぞれの事例の問題点と対処法について、ぜひご一緒に考えてみてください。

#1 事故品と分かっていながら再びそのまま納品する?

印刷会社の生産管理部門で課長を務めるYさんは、営業担当者からの苦言を聞いて言葉を失いました。

-

営業担当者

営業担当者 -

-

「Y課長、オペレーターのRさんがわけの分からないことを言っています。事故品が出てお客様からクレームをいただいたのですが、同じ事故品をそのまま納品してくれと言うんです」

——経緯としては、次のようなことでした。

RさんはPCの管理システムを使って生産ラインを制御しています。使うインクや紙の手配、印刷機ごとの人員配置まで、全て管理システム上で行うことができるのです。

事故品が出たという報告を受けたRさんは、すぐに管理システムの履歴を調べました。ところが、使ったインクや紙の種類をはじめ、印刷工程において不具合が生じた痕跡は発見できませんでした。よって、仮にもう一度作り直したとしても同じ結果になるとRさんは考えました。

そこで、Rさんは営業担当者に

-

Rさん

Rさん -

-

「作り直しても同じものができあがりますので、今ある印刷物を再度納品してください」

と言ったのです。

Yさんは、まさかと思いながらRさんに訊ねました。

-

Yさん

Yさん -

-

「それで、君は事故品の現物を見たのかい?」

それに対する返答は、Yさんの予想を超えたものでした。

-

Rさん

Rさん -

-

「いいえ、見ていません。管理システム上で何も問題がないので、品物は全く問題ないはずです」

なぜ事故品は、Rさんには「全く問題ない」と映ったのか。

見えていない世界にこそ目を向けるべき

Rさんの最大の問題点は、事故品の現物を自分の目で確認していないことです。

管理システムは生産管理に関する情報を管理するためのシステムであって、現実に起き得るあらゆる事象を管理できるわけではありません。仮に管理システム上で問題が発見できなかったとしても、たとえば顧客に届くまでの輸送中に破損や汚れが生じることは十分にあり得ます。

日頃、Rさんは管理システムに首っ引きになって画面内に集中しています。管理システムのインターフェースだけがRさんの「仕事」の世界になってしまっている可能性があるのです。

ときには印刷の現場を歩いて自分の目で見たり、知らないところで小さなトラブルが起きては解決されたりしていることを実感することで、システムだけで解決できない問題があることは容易に分かるはずです。

また、Rさんにそのような機会を設けてあげられなかったところは、Y課長の反省点と言えるかもしれません。

#2 部長の手にかかれば何でも解決?

開発職のKさんは、くせの強いクライアント担当者に悩まされていました。

訪問するたびに要望が二転三転するだけでなく、「商品というものは・・・」「今後のマーケットは・・・」などと話を逸らせて持論を語り始めるため、遅々として商談が進まないのです。

Kさんは、ことあるごとに上長であるT部長に報告・相談していましたが、くせのあるクライアント担当者にも慣れていく必要があるとT部長は判断し、粘り強く提案を続けるよう指示していました。

しかし、進展がないまま1ヶ月が過ぎてしまい、さすがに見かねたT部長がクライアント先に同行することになりました。Kさんは、相手がくせの強い人物であっても、T部長なら何とかしてくれると信じていました。

T部長は歴代最年少で管理職に登用された出世頭で、将来の役員候補と噂されるほどのエリート社員だったからです。

ところが、T部長が同行した席で、案件についての話は全く進展しませんでした。代わりに、窓口担当であるKさんに対する苦言を浴びせられることになり、T部長は謝罪に徹することになってしまいました。

その帰り道、T部長の言葉を聞いたKさんは、ようやく事態を理解しました。

-

T部長

T部長 -

-

「Kくん、お客様は何が不満だったか分かったかい?君の提案が毎回いまいちなことに先方はずっとイライラしていたんだよ。くせが強い人だと決めつけるんじゃなくて、相手が不満に思って腹を立てていることを感じ取らないと」

KさんとT部長では、見えている世界に大きなギャップがある?

この事例で生じたすれ違いには、主に2つの原因があります。

Kさんは「仕事ができる人なら何でもすぐに解決できる」と安易に考え、T部長に甘えています。最年少で管理職に昇進したことや役員候補の噂など、仕事の内容とは直接関係ないT部長のバックグラウンドを美化し過ぎている面もあります。

それに対してT部長は、「お客様先へ行っているのだから、当然中身のある提案をしているだろう」とKさんを信じ切ってしまっているのです。

おそらく、2人は能力の面でも経験値の面でもかなりの差があり、相手ができること・できないことをお互いに理解できていません。

部下が「きっとやってくれるはずだ」と自分の願望や判断基準で決め込んでしまうのではなく、事実関係を正確に報告してもらい共有することが重要です。Kさんが具体的にどのような提案をしていて、クライアントは提案に対してどこが不満だった(とKさんは受け取った)か、を丹念に深掘りしていくことが大切なのです。

#3 働くことを通じて得られる「幸福感」はただ1つ?

Nさんは新規事業の責任者に抜擢され、総勢50名以上の部署を率いることになりました。

Nさんは、部下に夢を持って欲しいと思っていました。新規事業が成功して会社に貢献できれば評価が上がり、昇進や昇給も実現して、より豊かな暮らしができるようになることを部下に実感して欲しかったのです。

そこで、Nさんは「もっと上を目指そう」「みんなで給与アップを実現しよう」と日頃から部下に伝え、自身もスーツや靴、腕時計など身につけるものはなるべく高価な品を選ぶようにしていました。「良いものを身につけると仕事に対する自覚も増していく」という持論を部下に熱く語ったこともありました。

1年後、新規事業はほぼ予定通りの成功を収めました。ところが、Nさんが想定していなかった事態が起きていました。10名以上もの社員が、一斉に退職を申し出てきたのです。彼らの退職理由を聞いて、Nさんは驚愕します。

-

部下

部下 -

-

「私は金持ちになりたくて働いているわけではありません」

-

部下

部下 -

-

「ブランドものとか興味ないので、暮らしていけるお金があれば十分です」

Nさんにとっては衝撃的な出来事でした。成功して十分な報酬を手にし、よい暮らしを送ることができる・・・。仕事を通じて得られる幸福感に、それ以上のものはないと信じ切っていたからです。

働いている人の数だけ価値観が存在する

仕事に対して何を求めるか、という価値観は近年に多様化が急速に進んでいます。絶対的な価値観というものは存在せず、働いている人の数だけ価値観が存在すると言っても過言ではないのです。

Nさんの失敗は、自身の価値観が万人受けするものと思い込んでしまったことに原因があります。部下には各々の価値観があり、自分とは異なる考えの人も少なくないことを自覚し、部下の声にもっと耳を傾けるべきだったのかもしれません。

価値観は人のバックグラウンドや快・不快の感覚と結びついているため、自分とは異なる価値観があることを受け入れたり理解したりするのは簡単なことではないでしょう。だからこそ、「部下は私と違うものを見ているのではないか」「私に見えていない面があるのかもしれない」と、常に疑う視点を持ち続けることが大切なのです。

洞窟の中で影ばかりを見る状態に陥らないように、私たちが意識したいことは──

私たちは日頃、自分が見ているもの・認識している世界が正しいと信じてしまいがちです。しかし、ひとたび他の人が視点を変えて見れば、全く違うものが見えてくることは往々にしてあるのです。人間の知覚や認識は限定的なものであり、「全てお見通し」などということはまずあり得ないのです。

「影」を実物と思い込んでしまわないために、私たちは日常の業務の中で次のことを意識する必要があります。

- 「必ず見落としがある」前提で振り返る

- 肩書きや年次に関係なく部下の意見を聞く

- 状況は常に変化していることを認識する

- 自身の価値観は日々古くなっていくことを知る

- 全てが見通せているという感覚自体を疑う

マネージャーとして、自分の仕事観や人生観に自信を持っているのは重要なことです。ただし、1つの考え方に凝り固まってしまうと、目に見えている事象に振り回されて本質を見失ってしまう恐れがあります。

ときには自身を疑い、価値観や考え方を問い直してみることも必要なのです。そうすることで、問題ない・間違いないと信じていたものが、実は「影」だったことが見えてくるかもしれません。